1. Presenza

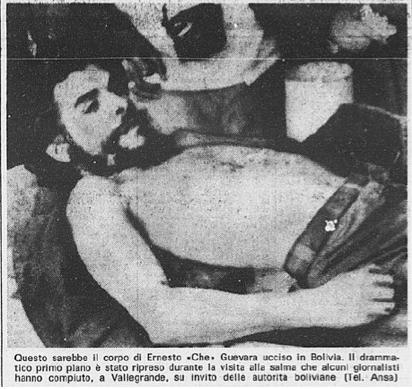

Non tutto è andato perduto, come diceva uno slogan. Non tutto è sparito o è stato fatto cadavere dai decenni successivi e dalla retorica dominante del buio con cui troppe volte si è oscurata l’epoca del Settantasette, usando l’immagine unica della lotta armata e occultando, a distanza, la molteplicità di esperienze e i colori che animarono quel periodo. Di tale policromia, di tale vitalismo a tratti anche autodistruttivo, ma non per questo monotonale, resta, per esempio, la scrittura di uno dei libri più significativi usciti da quegli anni, Altri libertini: uno tra i migliori e, forse, il più capace di formalizzare e trasmettere un sentimento di “presenza” con il proprio tempo.

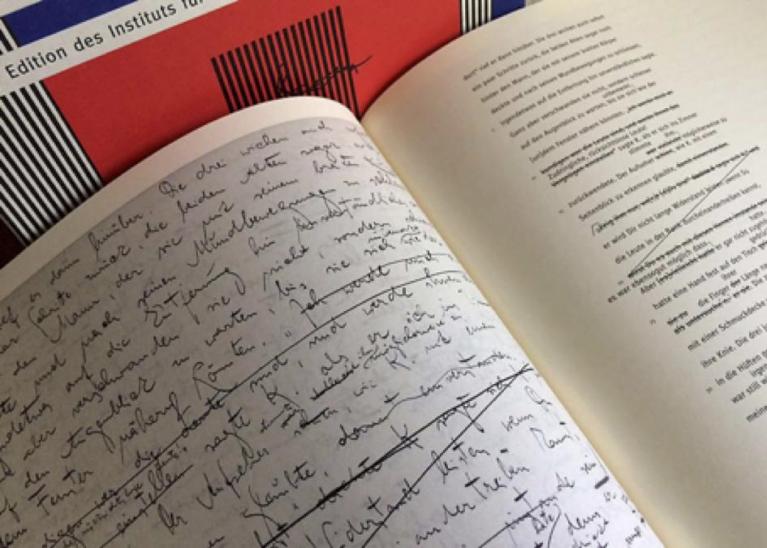

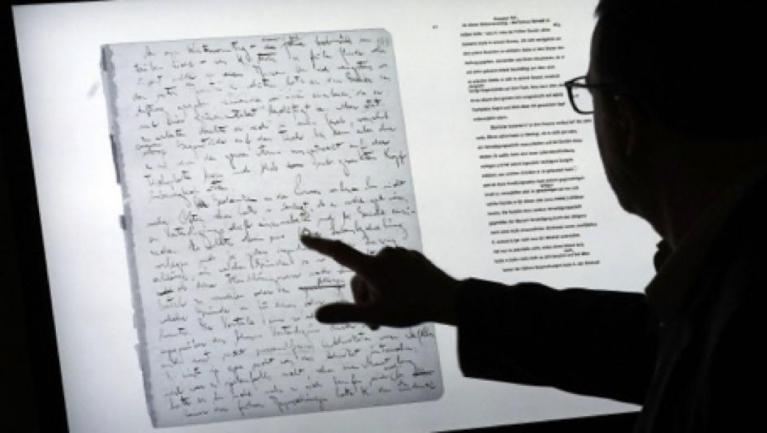

Altri Libertini esce nel gennaio 1980 (pochi mesi dopo Se una notte d’inverno un viaggiatore, di Calvino; nel medesimo anno de Il nome della rosa, di Eco, e del film di Giordana Maledetti vi amerò). L’editore è Feltrinelli, che lo manda in stampa dopo una laboriosa riscrittura guidata da Aldo Tagliaferri. Il libro segna l’esordio di un venticinquenne nato a Correggio e iscritto al corso di laurea in Discipline Arte Musica e Spettacolo (DAMS) dell’Università di Bologna – si laureerà a febbraio dell’Ottanta, con una tesi sul romanzo epistolare settecentesco. Si tratta di un romanzo a episodi, come lo definiva il suo autore, o meglio ancora «a scenari», come scrive Fulvio Panzeri nel primo dei due volumi delle Opere dedicato a Tondelli (Bompiani, 2000, p. XV). È un costruito assemblaggio di sei racconti che hanno più il senso della scena che della trama – ricordando, nell’idea di rappresentazione come sperimentazione di un mondo attraverso il suo “degenerato” linguaggio, qualcosa dell’Anonimo lombardo, di Arbasino, al quale del resto la nota finale della prima edizione rendeva esplicitamente omaggio.

Postoristoro, Mimi e istrioni, Viaggio, Senso contrario, Altri libertini, Autobahn sono sei racconti antipatetici («bohème, sempre bohème che due maroni») ambientati in Emilia, nella seconda metà degli anni Settanta, e costruiti attorno alla messa in scena di un’umanità ventenne promiscua e polimorfa: come la Giusy, un drogato, e i suoi compagni tossici tra cui Bibo; o le Splash, quattro amiche – tra cui Benny, un travestito; o un ragazzo gay che in prima persona racconta quattro anni della sua vita, passata tra le prime storie importanti e gli spostamenti vari tra Bologna, Milano, Parigi, Bruxelles, Londra, fino al Postoristoro, a Reggio Emilia, dopo essere stato licenziato perché omosessuale.

Altri libertini ha un successo di pubblico immediato: come ha ricordato Belpoliti le quattromila copie della prima edizione vanno subito esaurite; segue una tiratura di tremila sparita dalle librerie, mentre la terza di diecimila, pronta in tipografia, è bloccata dal sequestro stabilito dal procuratore generale dell’Aquila, Donato Massimo Bartolomei (molto famoso all’epoca per le sue crociate contro la letteratura e il cinema considerati immorali; per due volte, tra il 1979 e il 1980, aveva sequestrato La vita interiore, di Moravia). Il libro di Tondelli è messo sotto inchiesta per le oscenità e le bestemmie che contiene. La versione di Altri Libertini nelle opere edite da Bompiani è purificata per volontà stessa dell'autore, poco prima di morire, mentre l'edizione Feltrinelli conserva bestemmie e parole sporche come nella prima esuberante versione. Nel 1981 al processo Pier Vittorio è assolto con formula piena, e il libro torna in circolazione.

Intorno a Altri Libertini, a partire dai suoi materiali narrativi, e, ancor di più, attraverso le vicende della sua ricezione, è possibile, insomma, recuperare e capire meglio un mondo intero, compreso, soprattutto, il Settantasette. Ma questa particolarità documentaria, nella lunga distanza, forse ha sfavorito il libro, perché ne ha fatto apprezzare soprattutto il valore sociologico, oppure, e in maniera analoga, ne ha trattenuto più che altro la funzione di testo di riferimento della cultura e della militanza gay, facendo rimanere più opachi i suoi meriti letterari. Meriti che invece sono significativi, e doppiamente, perché le qualità, anche politiche, di Altri Libertini passano pure da lì, cioè dalla capacità di creare, lavorando sui significanti, un forte senso di presenza e empatia col proprio tempo, sperimentando, attraverso la scrittura, nuove occasioni di scambio tra forme e cultura, nuovi codici, che impastano forme provenienti anche da linguaggi diversi. (Coincidenze: Another One Bites the Dust, dei Queen, esce nel medesimo anno.)

2. Forma

Altro che una pietra sopra – per citare un altro titolo del 1980. Proviamo a rileggere il capoverso con cui si apre il libro:

Sono giorni ormai che piove e fa freddo e la burrasca ghiacciata costringe le notti ai tavoli del Posto Ristoro, luce sciatta e livida, neon ammuffiti, odore di ferrovia, polvere gialla rossiccia che si deposita lenta sui vetri, sugli sgabelli e nell’aria di svacco pubblico che respiriamo annoiati, maledetto inverno, davvero maledette notti alla stazione, chiacchiere e giochi di carte e il bicchiere colmo davanti, gli amici scoppiati pensano si scioglie così dicembre, basta una bottiglia sempre piena, finché dura il fumo. (P. V. Tondelli, Postoristoro, in Altri libertini, Feltrinelli, 1995 [1980], p. 9 (d’ora in poi Al).

Sembra quasi la reinterpretazione di un quadro di Hopper, per la capacità, simultanea, di trattenerci davanti a un luogo e di farcelo osservare dal di fuori, riuscendo, nel medesimo tempo, a percepirne l’anima interna: a cogliere i contrasti di luce e gli odori degli anni che appartengono proprio agli sguardi e ai corpi che da sempre vivono tra gli oggetti di quella scena. L’effetto di immediatezza della rappresentazione, come accade sempre, è l’esito, invisibile, di un elaboratissimo trattamento del linguaggio.

Entriamo più nel dettaglio. Postoristoro comincia con un attacco dinamico, percussivo, che al ritmo dell’anapesto (due sillabe atone e una tonica) e del giambo (atona - tonica), quasi a tempo di marcia, o di rap, introduce un enunciato narrativo generico:

So-no-giór-nior-mái-che-pió- ve(e)-fa-fréd-do

che subito dopo si fissa, in un tempo e in uno spazio particolari, costruendo, anche in assenza di marche grammaticali, una situazione, per così dire, deittica, cioè agganciata a dettagli ambientali:

e la burrasca ghiacciata costringe le notti ai tavoli del Posto Ristoro,

che inserendo, senza nessi esplicativi ma per via di un accumulo in presa diretta, come in una veloce successione di zoomate, dettagli visuali e sensoriali precisi, concentrati su un effetto di presenza:

luce sciatta e livida, neon ammuffiti, odore di ferrovia, polvere gialla rossiccia che si deposita lenta sui vetri, sugli sgabelli

crea rapidamente, e in salire, l’impressione di una progressiva fusione tra chi parla e chi vede che si completerà nella frase successiva:

e nell’aria di svacco pubblico che respiriamo annoiati, maledetto inverno, davvero maledette notti alla stazione

dove la prima persona plurale («respiriamo»), il presente narrativo, le imprecazioni prelevate dal parlato collaudano una situazione enunciativa assimilabile al soliloquio in forma diretta. Ma in una modalità stilistica tutta personale e originale, e su cui torneremo, perché il procedere del soliloquio non funziona, alla maniera classica, per consentire l’accesso a pensieri intimi, a segreti individuali, ma serve, qui come anche più avanti, a mettere in scena una modalità di discorso rivissuto che non parla di una soggettività unica e separata, ma esprime una soggettività, potremmo dire, plurale, o meglio ancora fusionale, perché nel discorso si amalgamano spesso la voce del narratore e quella dei personaggi, che si accavallano e si mescolano in forma di soliloquio o, come nel caso qui sotto, di discorso diretto libero:

gli amici scoppiati pensano si scioglie così dicembre, basta una bottiglia sempre piena, finché dura il fumo.

Dalla costruzione di questa corrente impura di voci in azione consegue, sul piano degli effetti della rappresentazione, la messa in scena di un “noi”, invece che di un “io” individuale, che da subito stringe un patto narrativo che potremmo riassumere così, inventando, per intenderci meglio, una voce immaginaria della pagina di Altri Libertini: «se mi leggi, e continui a farlo, ti farò vivere dentro tante esperienze in movimento».

3. Alterità

Anche il titolo, del resto, dice già molto: tanto dell’opera che stiamo per leggere quanto dell’intreccio di storie e di voci tra il libro d’esordio di Tondelli e il Settantasette. I libertini sono coloro che si dedicano a una vita disordinata, in senso sessuale e sociale; sono inattese figure di richiamo ai personaggi di quella letteratura settecentesca che di certo Tondelli frequentò per preparare la sua tesi di laurea sul romanzo epistolare. Ma la parola più impegnativa, per capire il libro, probabilmente è l’aggettivo (Altri), usato senza articolo e dunque in funzione indeterminativa, quasi anarchica, indisponibile alla classificazione; “altri” afferma un’alterità come “nuova” differenza e, soprattutto, come “immediata diversità” che esplode, sulla pagina, per introdurre un mondo, anche un popolo, che esiste, narrativamente, anzitutto come personalità linguistica, come identità non conforme, sia in senso sociale che letterario, perché la scrittura che le dà vita è tutta tesa a rompere l’unità del linguaggio e della rappresentazione che così tante volte, anche dopo Tondelli, è rimasta legata a uno sguardo superiore, extradiegetico:

I Maligni noi ci chiamano le Splash, perché a sentir loro saremmo quattro assatanate pidocchiose che non han voglia di far nulla, menchemeno lavorare e solo gli tira la passera, insomma altro non faremmo che sbatterci e pergiunta anche fra noi quando il mercato del cazzo non tira; ma noi si sa che è tutta invidia perché un’uccellagione come la nostra non gliel’ha nessuno in zona per cui è del tutto inutile che quando ci vedono passare a braccetto o in auto ferme al semaforo, ci gridino dietro uscendo dai bar e dai portici o abbassando i finestrini delle loro Mercedes: “Veh, le Splash, i rifiút ed Rèz” (Al, p. 35).

Altri libertini non è, evidentemente, un romanzo scritto alla maniera di un intellettuale intenzionato a mostrarci come è bravo a mimare i dialetti di un’umanità che resta guardata dall’alto, o da parte, attraverso un punto di vista di classe su cui si assesta, senza mai spostarsi, l’io narrante. L’alterità guardata è spiazzante, perché trasforma il linguaggio, anche per i lettori, in un luogo dove i fatti accadono senza un ordine.

4. Celati

Attraverso il lessico, la sintassi, le focalizzazioni, i testi di Altri libertini cercano di inventare soluzioni radicali di presa diretta sulla realtà; al concetto di immediatezza, dunque, va affiancato, proprio come strategia retorica, lo stordimento: siamo dentro un libro che risuona di voci creando continuamente un’impressione di stordimento psichedelico, secondo una sensibilità per la pagina che a Tondelli, come a molti altri, arriva da Gianni Celati, nel concetto dell’opera come laboratorio di idee e di storie dove, lavorando sull’espressione, si arrivi a restituire agli esseri altri e particolari non solo visibilità linguistica ma vissuto emotivo. Il linguaggio inteso come luogo dove il mondo accade (Wittgenstein) diventa teatro, atto performativo, attraverso libri come Comiche (1971), Le avventure di Guizzardi (1972), e La banda dei sospiri (1976): è il «parlato come spettacolo», per usare il titolo di un altro saggio di Celati (1968); è, dunque, «liberarsi della letteratura attraverso la letteratura stessa», come scrive Belpoliti per commentare l’attività saggistica degli anni Settanta, nel recente Meridiano (2016) dedicato a Celati (p. XXV; curato anche da Nunzia Palmieri).

Pier Vittorio Tondelli non è citato tra i partecipanti agli incontri del gruppo Alice/DAMS (1976-77) da cui nacquero i testi di Alice disambientata. Materiali collettivi (su Alice) per un manuale di sopravvivenza (1978) – ristampato nel 2007, a cura di Celati e con postfazione di Andrea Cortellessa). Eppure Altri libertiniè impensabile senza l’aria di quel tempo, vale a dire, per esempio, senza la tensione a far lavorare gli sguardi, e le vite, sulle possibilità di disambientamento simbolico e spaziale indotti da un’esperienza collettiva. I passaggi stravaganti, proprio in senso tecnico, messi in scena in Viaggio, il terzo racconto di Al, per esempio, con gli spostamenti dalla provincia emiliana a Bologna, Milano, Berlino, Bruxelles; o gli scenari del libro italiano più importante per capire il clima degli anni Ottanta (Un weekend postmoderno, 1990) costruiscono, in senso politico come estetico, un progetto radicale di ripensamento della rappresentabilità del mondo. E non solo perché diventano rappresentabili (non descrivibili: rappresentabili) forme di umanità essenzialmente altre, ma perché Tondelli ribalta anche il modo in cui si può guardare e raccontare l’Italia: oltrepassando tanto i miti delle capitali quanto le contrapposizioni piccoloborghesi tra città e provincia, e raccontando, per esempio, la modernità e il postmoderno dai margini. Un po’ come accadrà anche con un’altra opera rivoluzionaria e, non per caso, uscita dal medesimo ambiente: un ibrido, anch’essa, vale a dire il reportage fotografico e narrativo Viaggio in Italia, curato da Luigi Ghirri, Gianni Leone, Enzo Velati, con testi di Arturo Carlo Quintavalle e un diario di viaggio di Gianni Celati – su doppiozero se ne è parlato qui.

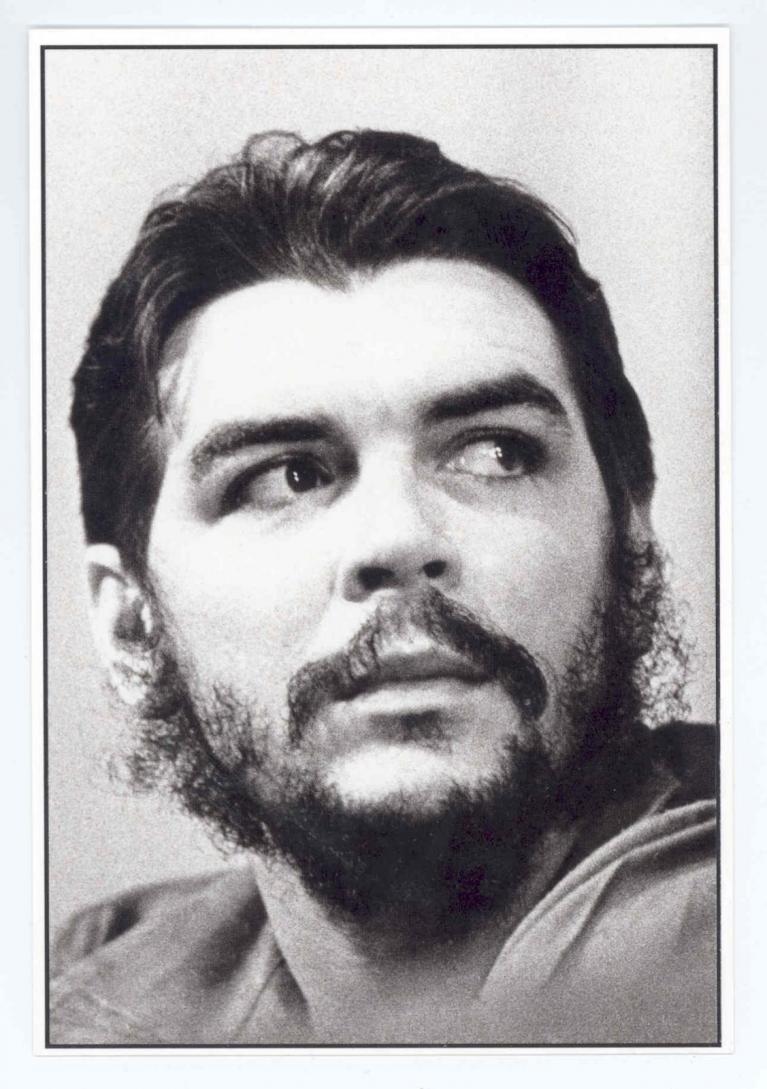

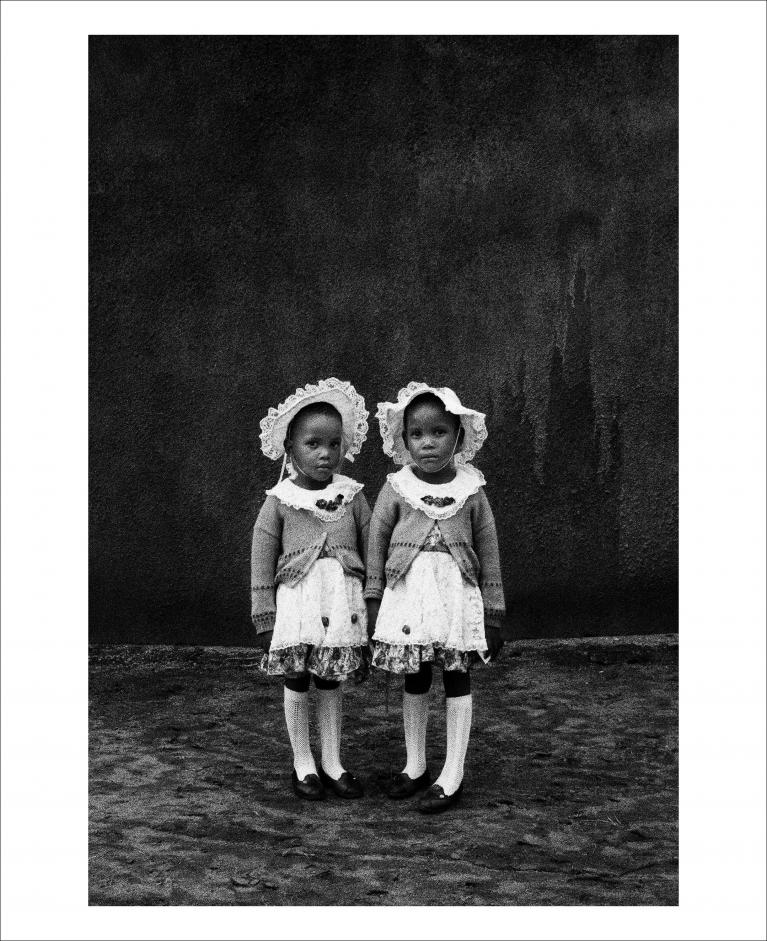

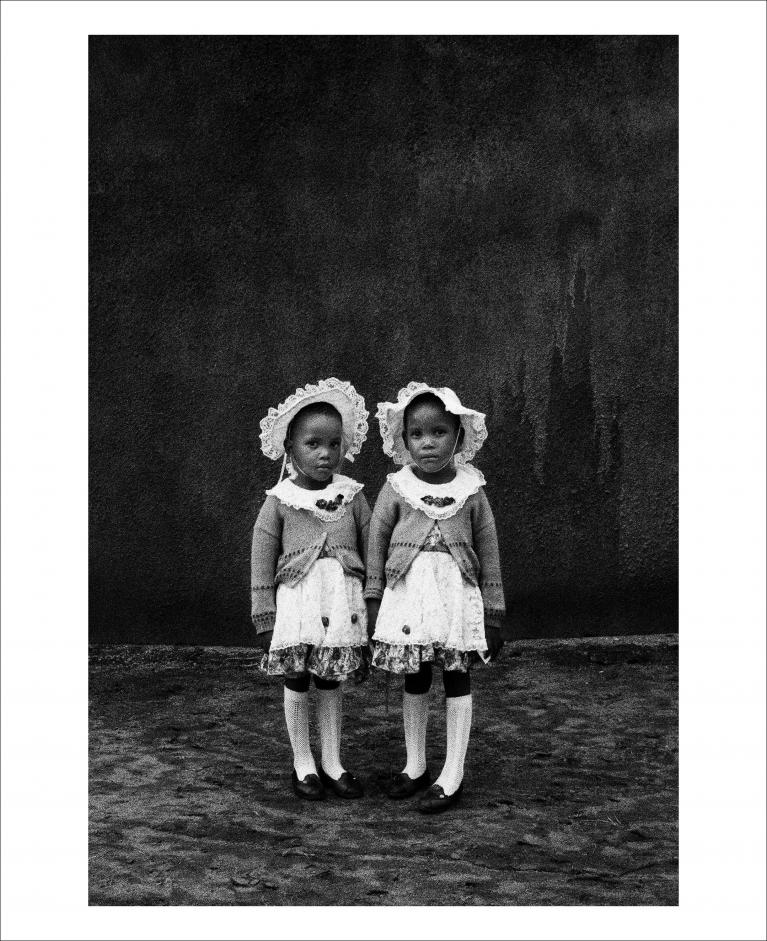

Ph Luigi Ghirri.

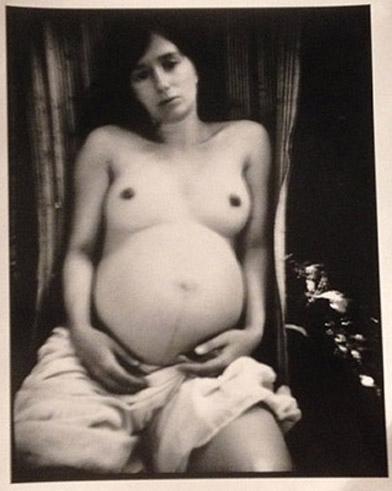

5. Corpo

In un certo senso, gli eroi di Altri libertini sono fatti esistere e fatti agire, narrativamente, come corpi in meno, un po’ come gli oggetti di Michelangelo Pistoletto, nel senso che sono altri, diversi in quanto portatori di un’alterità spiazzante, di un’erotica del corpo differente e resistente. A cosa? Per esempio anche ai codici di Innamoramento e amore, il bestseller di Alberoni uscito nel 1979 – il medesimo in cui arriva in traduzione italiana di Fragments d’un discours amoureux Di Roland Barthes (1977). Per precisare l’aria di quel tempo, d’altra parte, vale la pena di ricordare che al 1980 risale Mille plateaux, vale a dire il secondo volume di Capitalismo e schizofrenia, di Deleuze e Guattari.

L’umanità libertina traccia, disperdendo il corpo nella droga, nel sesso, nell’alcool, linee di fuga rizomatiche rispetto a un’idea produttiva di famiglia, di società, di politica; esprime non tanto figure del consumo edonistico, quanto alterità irriducibili che nell’immediato giro di anni saranno oscurate, in senso economico, politico e spesso anche culturale. Ma alla lunga distanza non è così scontato che i racconti di Tondelli abbiano smesso di parlare, perché quelle storie così trasgressive (in senso pieno e non banale) possono svolgere una verità che, nel ventunesimo secolo, può diventare sempre più evidente e contemporanea, cioè la fine di un mondo che poteva essere ordinato da un pensiero unico e senza ombre, sicuro di riuscire a esprimere, a partire dal proprio solitario e limitato spazio, classificazioni teoriche universali indifferenti agli scarti. Altri libertini è anche l’espressione, politica come letteraria, del diritto a esistenze corporee che, spesso in maniera autodistruttiva, affermano senza mediazioni una gioia di vivere che solo il benpensante potrebbe chiudere nella formula stretta e ossessiva del godimento. L’uso del corpo, il suo consumo, agisce come una forma di conoscenza (tanto più urgente rispetto alla repressione dell’identità omosessuale).

In questa prospettiva, non posso né voglio dirlo in maniera perentoria, ma sono abbastanza convinta che il titolo Altri libertini dialoghi, anche nel senso di una suggestione creativa più che di un riferimento diretto, con The Other victorians (1966), il famoso studio di Stephen Marcus sulle relazioni tra pornografia sessualità e repressione emotiva durante il periodo vittoriano, citato e discusso prima da Michel Foucault, nel capitolo «Noialtri vittoriani» di La volontà di sapere (il primo volume dell’Histoire de lasexualité, 1976), e poi da Celati in Alice disambientata.

6. Suoni

Provate a rileggere i racconti di Altri libertini, per esempio, ascoltando Giovanni Lindo Ferretti che canta con i CCCP Emilia paranoica:

la pagina scritta di Altri Libertini, se ci abituiamo a farla risuonare, si capisce meglio, si sente meglio; perché c’è, in entrambi i casi, una postura analoga, come diremo meglio nell’ultimo paragrafo.

La prosa di Altri Libertini funziona continuamente anche come una trama fonica, che mima le intensità emotive del parlato allestendo, in simultanea, una drammaturgia ritmata, quasi rock – Tondelli è pure l’autore di Quarantacinque giri per dieci anni, una cronaca degli anni Ottanta attraverso un disco o un concerto per ogni anno. E così di nuovo torna, anche di questo già si è discusso, l’intreccio continuo di voci che Altri libertini ha stabilito con l’esperienza del Settantasette, compresa l’importanza di rappresentare un mondo che vive, oltre che di parole e azioni, di suoni: la polizia chiuse Radio Alice con «l’accusa è di aver guidato gli scontri di piazza attraverso i microfoni e la diretta» ricorda qui Marco Belpoliti.

7. Vissuto dei luoghi

L’opera tutta di Tondelli, non solo Altri libertini, disambienta l’Italia, il suo immaginario più legato agli stereotipi: solo l’esperienza toscana di Bill Viola, recuperando le sue testimonianze, per fare un nuovo esempio, sa farci intravedere altrettanto bene come Firenze sia stata anche, tra gli anni Settanta e Ottanta, un’officina straordinaria della sperimentazione e della controcultura. Certamente però è l’Emilia la grande protagonista della scrittura di Tondelli e in particolare di Altri libertini. E vale la pena di insistere su questo aspetto perché le pagine di quel libro nella loro capacità di far parlare, a partire dai luoghi, singolarità e collettività, sanno mostrarci qualcosa che forse non è stato ancora visto del tutto, e meno ancora studiato, vale a dire la narratività tutta particolare legata allo spazio emiliano – che non ha niente a che fare con il folklore o con un concetto consumistico di popolare – e che qui si può intanto fissare almeno in due costanti che sembrano tornare in quasi tutti gli autori, non solo letterari, legati alle finzioni che abitano quegli spazi. E dunque: il senso dell’Emilia come spazio-tempo che si esprime attraverso un vissuto fatto di un’“erranza” nervosa, che si esprime nei passaggi da un luogo all’altro, nella percorrenza veloce delle strade, in notturna, secondo un’idea di esistenza come movimento in territori “fuori campo” che il linguaggio artistico restituisce alla parola e alla visione; idea che unisce, per esempio, Tondelli, oltre che a Celati, a Ghirri, ai testi di Roberto “Freak” Antoni, a Vasco Rossi, a Paolo Nori, ai Wu Ming, a certo Cavazzoni, a Ligabue (ho fatto, deliberatamente, esempi sparsi, e molti altri ce ne sarebbero). Non siamo negli spazi di una deriva malinconica, ma di uno scarto vitale, espressivo. Come nell’attacco di Viaggio:

Notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d’Emilia a spolmonare quel che ho dentro, notte solitaria e vagabonda a pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa, come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria, tante fantasie una sopra e sotto all’altra, però non s’affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia incontro alle colline e alle montagne oppure verso i fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all’interno delle discoteche o dei dancing all’aperto ora che è agosto e hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata (Al, p. 67).

Che potrebbe essere l’attacco di una canzone di un autore emiliano, nel senso, certo, che i luoghi sono scenari dell’immaginario; ma anche nel senso, già esplorato nel primo paragrafo quando si commentava l’incipit di Postoristoro, di un’attitudine, che ricorre quasi fosse una costante, a far passare la voce e lo sguardo da una soggettività unica, solitaria, a un piano collettivo extraindividuale, dove chi parla e vede non è più una singola identità ma un vissuto dei luoghi: non un’anima magica, sia chiaro, ma storica, espressione dell’Emilia in quanto terra di lotte e esperienze in comune (si potrebbe dire lo stesso della Romagna, del resto), di canti delle mondine, di gente abituata a attivarsi e a raccontare per dire “insieme”. Come nelle ultime frasi del libro:

Con naso in aria fiutate il vento, stapazzate le nubi all’orizzonte, forza, è ora di partire, forza tutti insieme incontro all’avventuraaaaa! (Al, p. 195).