L’indagine artistica di Lamberto Teotino si sviluppa principalmente sull’analisi e sulla natura dell'immagine, esaminandone i meccanismi percettivi. L’utilizzo della fotografia, gli interventi tecnico concettuali su immagini d’archivio, gli approcci filosofici dell’immagine in forma di comunicazione visivo-installativa sono le caratteristiche principali dell’opera. All’artista interessa la disseminazione del senso, del paradosso, le condizioni di alterazione percettiva e di un nuovo disegno concettuale, come una sorta di spostamento metafisico, una deviazione. Nel 2013 viene inserito nel volume The New Collectible Art Photography, di Susan Zadeh, edito da Thames & Hudson, tra gli artisti che nell’ultimo decennio hanno indagato in maniera più innovativa l’immagine fotografica. Nel 2012 la rivista Eyemazing, vincitrice del prestigioso premio “Lucie Awards”, pubblica per intero il progetto Sistema di riferimento monodimensionale, con il quale nel 2011 riceve la menzione speciale della giuria del Talent Prize. Nel 2016 vince il Premio Combat con l’opera Mary Shelley. In occasione della presentazione in anteprima della video-opera Surrendering – alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, nell’ambito di Videocittà (a Roma dal 19 al 28 Ottobre) – abbiamo intervistato Lamberto Teotino. Nei prossimi mesi faremo una ricognizione, attraverso una serie di interviste ad artisti nati tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta, per approfondire le questioni aperte della post-fotografia e mostrare le diverse declinazioni all’interno della meta-fotografia italiana.

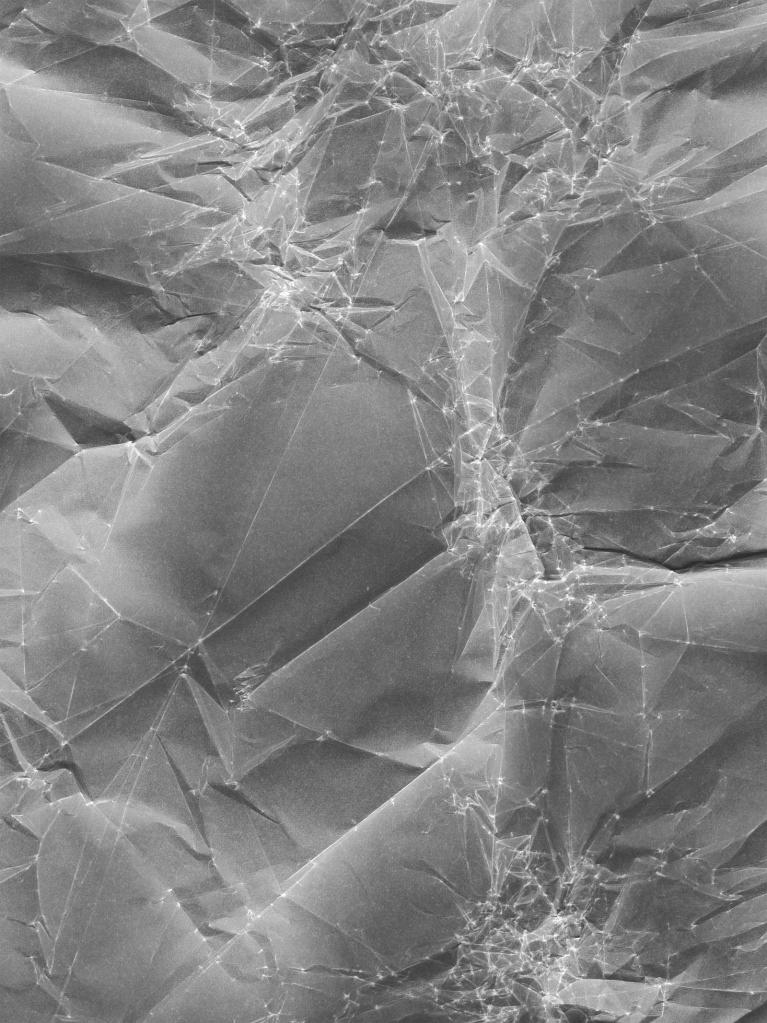

![Sistema di riferimento monodimensionale SDRM07, 2011 Carbon pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 102 x 86 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.]()

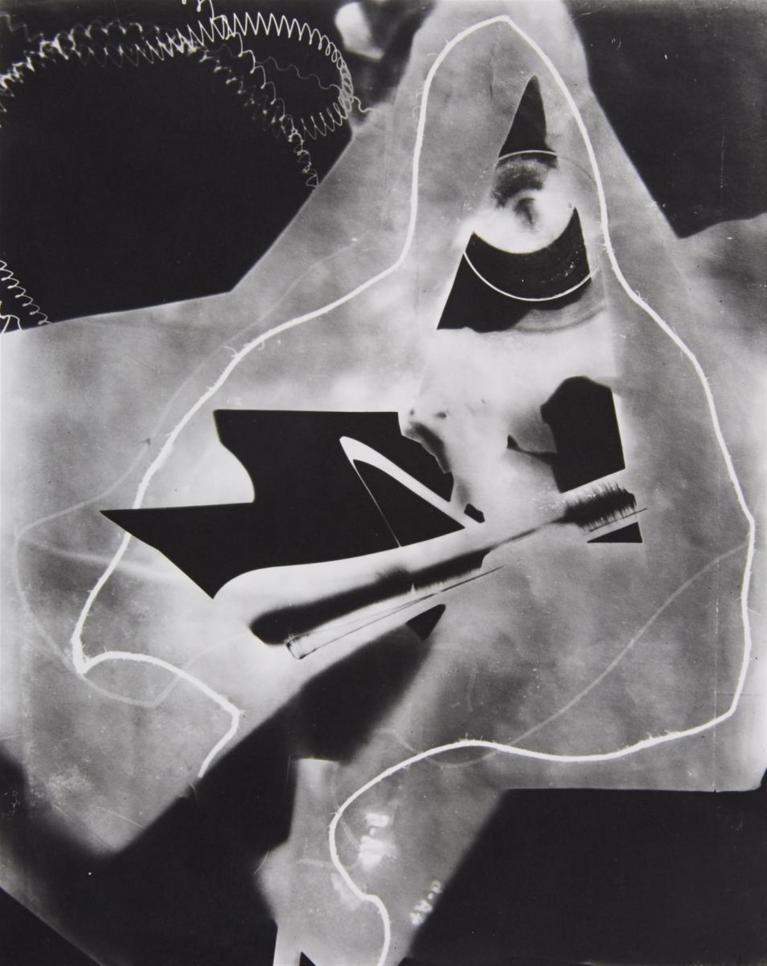

Sistema di riferimento monodimensionale SDRM07, 2011 Carbon pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 102 x 86 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.

Mauro Zanchi: Cosa pensi a proposito dello spostamento verso un'altra vita della fotografia?

Lamberto Teotino: La morte della fotografia corrisponde al superamento del mezzo in sé. Nella sua seppur giovane età risulta essere lo strumento più facilmente accessibile. Ora tutti possono fare "scatti". Quindici anni fa era impensabile questa cosa. Anche i bambini possiedono una fotocamera inclusa nel loro telefonino. Probabilmente ogni giorno verranno scattate trecento milioni di foto e siamo sicuri che tra queste non ci siano almeno 3 scatti geniali? Questo è un motivo per cui la fotografia va ripensata. La sua nuova vita probabilmente non è più definibile con il termine fotografia, ma si potrebbe parlare di meta-fotografia, o addirittura di fotografia quantistica, dato che si sta spostando verso lo studio delle particelle o dell'invisibile.

Come utilizzi il medium fotografico per dare corpo alle tue immagini?

Non sono mai stato attratto dalla fotografia tradizionale. La fotografia del "reale" fissa un ricordo, vive tra le luci e le ombre di una scena spontanea o ricreata, ma in entrambi i casi la combinazione alchemica che si crea porta in sé una componente prettamente decorativa. Non la considero arte, ma semplicemente fotografia. Rappresenta un documento visivo storicamente utile. A me interessano i meccanismi percettivi di un’immagine, lo spostamento fisico mentale che può fornire un’immagine visiva. Mi interessa creare ambiguità, illusioni, paradossi, inglobare elementi filosofici, matematici, scientifici, mi piace viverla in maniera installativa. Alla fine quello che cerco è il superamento della fotografia con un'alterità enigmatica.

In cosa consiste secondo te andare oltre il medium fotografico?

Significa uscire fuori da un punto spaziale preciso, ci sono parecchie possibilità oltre la pellicola o il sensore.

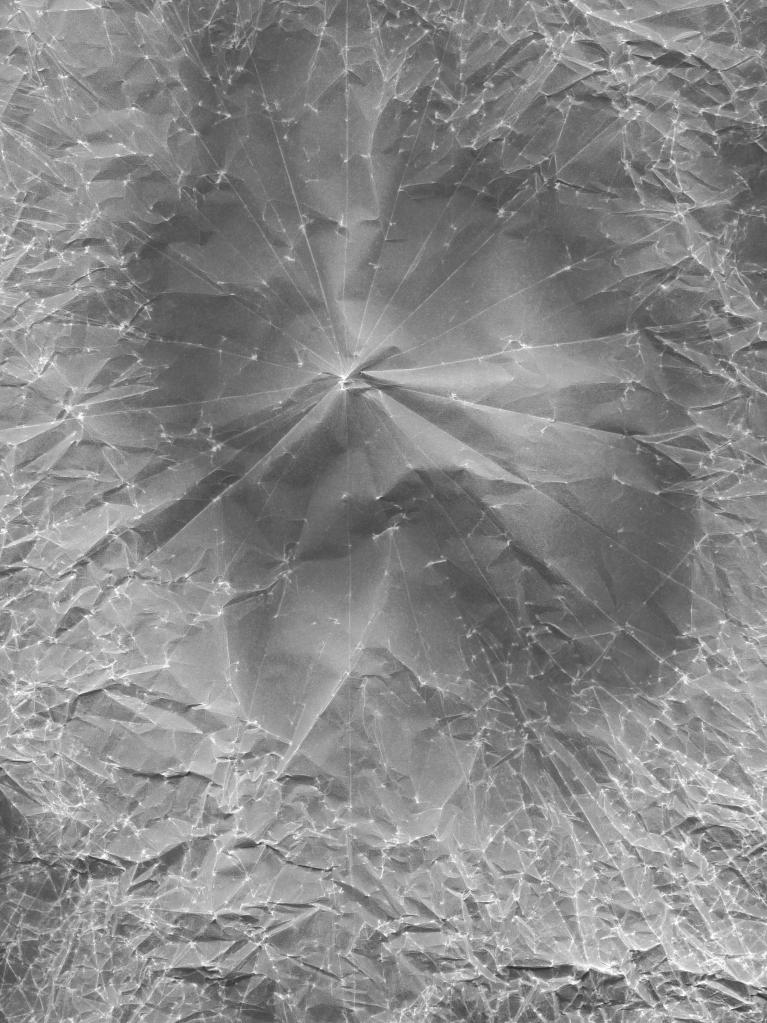

![Wormhole, 2012-13 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 41.5 x 34.5 cm Edition of 3 + 2 A.P. + 1 P.P. Courtesy of the artist, private collection.]()

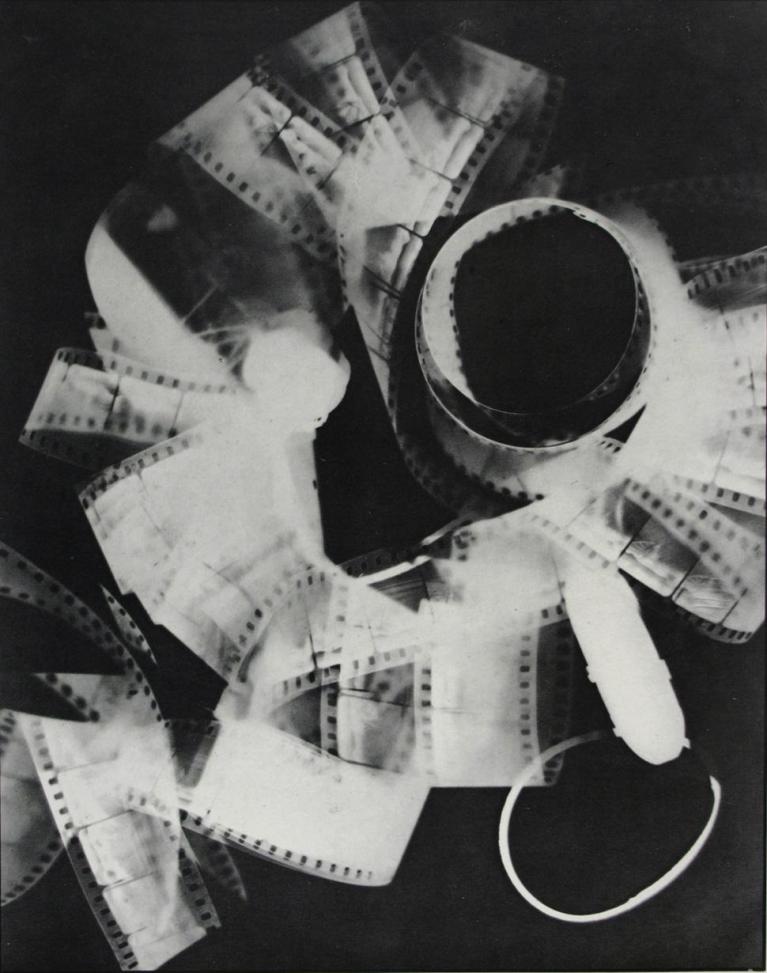

Wormhole, 2012-13 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 41.5 x 34.5 cm Edition of 3 + 2 A.P. + 1 P.P. Courtesy of the artist, private collection.

Nella dialettica tra casualità, programmazione, spontaneità, accumulo e anonimato, per te quanto è importante il ruolo del cortocircuito?

Molto importante direi, gran parte della mia ricerca si indirizza verso quella direzione. Lo spettatore diventa parte integrante dei meccanismi devianti che applico nel comporre un’immagine. C'è molto pensiero dietro le quinte, che poi mi porta a fare determinate scelte solo apparentemente ponderate. Ma in realtà persistono non rari e incontrollabili elementi, che nel loro DNA, attraverso la casualità e la magia, mi risolvono l'opera. Mi sento molto fortunato in questo.

Quali sono i soggetti della tua ricerca?

Da anni recupero immagini d'archivio. Faccio parte di quella generazione definita “Archival impulse” da Hal Foster. La mia ricerca prende spunto dalla realtà, e fin qui non ci piove, e da tutto quello che c'è attorno, dagli odori ai suoni, alle sensazioni emotive ecc.. Poi la ricerca si sviluppa nei vari interessi, tra svariate letture e ossessioni.

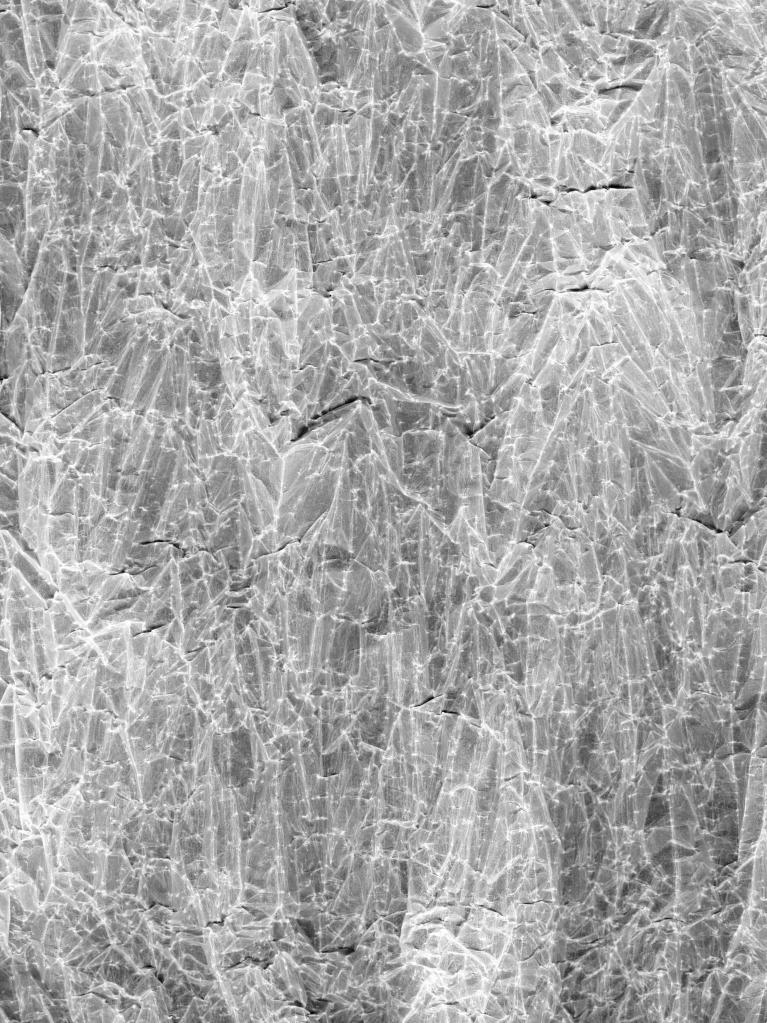

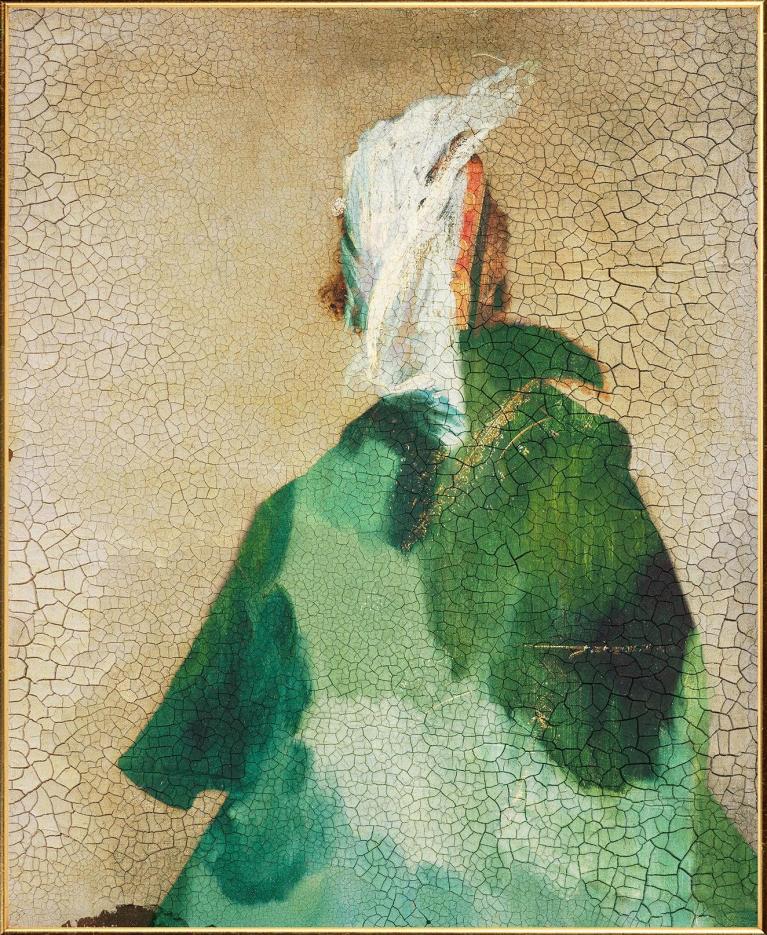

![Atmospheric Particulate Matter, 2017- (from the series 1816) Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, gold leaf frame. 127.5 x 152.7 cm Edition of 5 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.]()

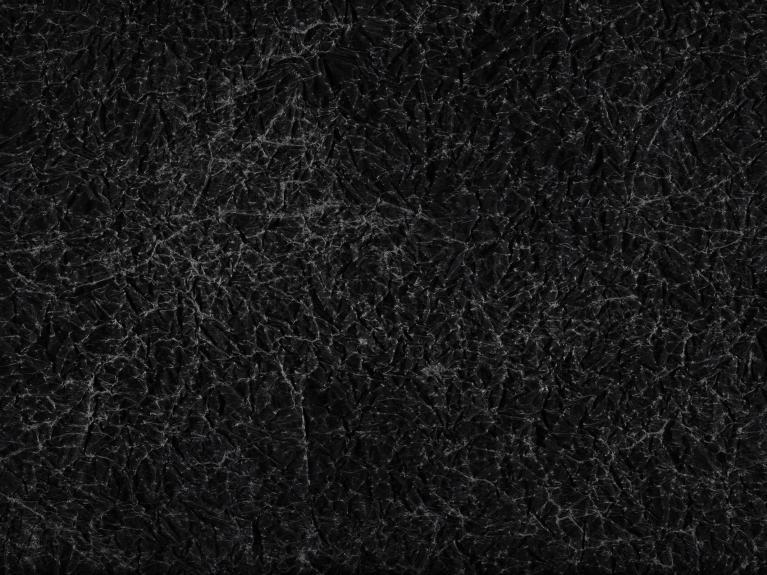

Atmospheric Particulate Matter, 2017- (from the series 1816) Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, gold leaf frame. 127.5 x 152.7 cm Edition of 5 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.

![Detail.]()

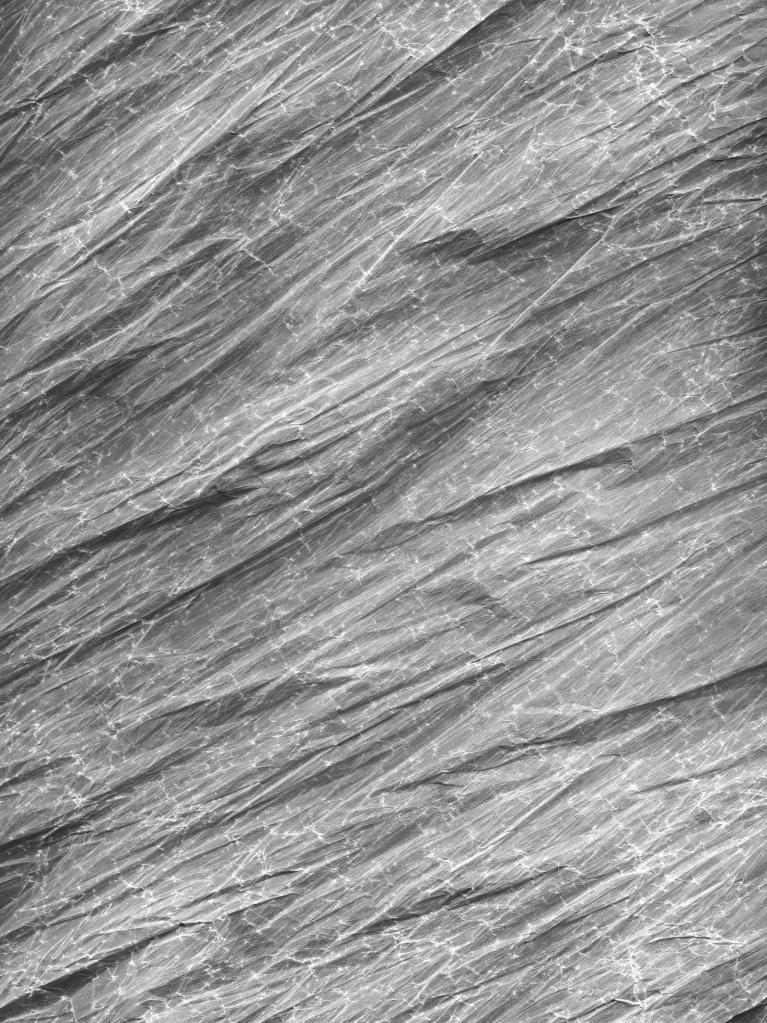

Detail.

![Detail.]()

Detail.

Lo sviluppo di qualcosa non si può esaurire con un’immagine ma ha bisogno di seguire un ulteriore svolgimento?

Io penso che se un’immagine è potente non ha bisogno di immagini satellite per sostenere un pensiero. La ricerca è fondamentale e il risultato finale di una sola immagine può essere il frutto di anni di studio. Credo nell'opera d'arte e non nella solita produzione in serie su cui un autore allunga il brodo.

Ci puoi parlare dei territori al confine tra reale, immaginario e straniamento, che ricrei nelle tue fotografie?

C'è un’opera che risponde precisamente a questa domanda, che la racchiude. L'ho realizzata quattro anni fa e si intitola èidolon, che in greco significa "immagine", e il suo concetto ha tre accezioni basilari: anzitutto le immagini fisiche prodotte da un oggetto, dunque i riflessi ad esso proiettati su superfici lisce o lucide; in un secondo senso l’èidolon è l’oggetto stesso reputato immagine imperfetta di altri oggetti ritenuti veri, interessato alla pura verosimiglianza non alla verità, e dunque tale da ingannare; la terza accezione è quella dell’immagine sensibile, appartenente al dominio dell’anima, come intendeva Platone, legato ai nostri desideri, inteso che il corpo ci riempie di immagini. L’èidolon quindi è il manifestare in modo tangibile della presenza di una seconda realtà, parallela a quella vivente ma non meno importante di quella reale.

![Èidolon, 2014 Inkjet print on Hahnemuhle cotton paper Edition of 5 different formats + 2 A.P. Courtesy of the artist, private collection.]()

Èidolon, 2014 Inkjet print on Hahnemuhle cotton paper Edition of 5 different formats + 2 A.P. Courtesy of the artist, private collection.

Quale metodo applichi per tradurre un’intuizione in forma?

Non ho un metodo preciso che mi porta a realizzare un’opera. Diciamo che sono in continua ricerca di idee, che poi metto da parte e quando raggiungo gli ingredienti adatti allora provo a unirli. Forse c'è molta più alchimia di quella che penso. Di sicuro però passa molto tempo dall'illuminazione avuta a quando prende vita l'opera; ci sono volte che ho realizzato opere partendo da un titolo, da canzoni, da film, da un colore trovato casualmente in giro. Non c'è una regola.

Quale radice d'enigma si nasconde dietro la prima apparenza delle tue immagini?

La sensazione che manchi qualcosa ritengo sia più complicata come operazione. Secondo me togliere è più difficile. Prendi ad esempio la magia. Lo spettatore cerca sempre di capire dov’è l’inganno, proiettandosi così verso l’elemento addizionale, e con lo sguardo cerca sempre di individuare il trucco. Così facendo perde di vista la vera percezione e la forza della magia, cioè quella di vivere ciò che non è visibile.

La tua è una fotografia che trova la propria collocazione nella produzione culturale che ripete all’infinito se stessa, con sottili variazioni e declinazioni, o è una sospensione di giudizio in rapporto col reale?

Le mie immagini nascono dalla realtà e pertanto ne fanno parte. Io sono una persona che giudica e sono fiero di trarre giudizi soprattutto dalle apparenze e non mi interessa se l'apparenza inganna. D'altronde sta a noi scoprirlo. E poi l'inganno mi piace, nello stesso modo in cui lo presento nelle mie opere. Molto tempo fa leggevo gli aforismi di Oscar Wilde e tra tutti mi ha incuriosito quello in cui dice: "solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze".

Secondo Luigi Ghirri, “La fotografia è insieme il luogo dell’analogo e dell’unico, è l’immagine di un mondo possibile, scelto tra tanti mondi possibili, più vicina alla fantascienza che ad altri generi letterari o estetici”. Che ne pensi, in rapporto alla tua ricerca?

Non ci avevo pensato, ma in effetti ho sviluppato progetti unendo il mondo della fantascienza quello dell'immagine. Probabilmente il futuribile si propone più facilmente come sfera di studio da trasportare nella realtà e Ghirri era un grande in questo, uno degli utilizzatori dello strumento fotografico che più ha influenzato il contemporaneo. Ghirri ha inventato il photoshop prima della Adobe.

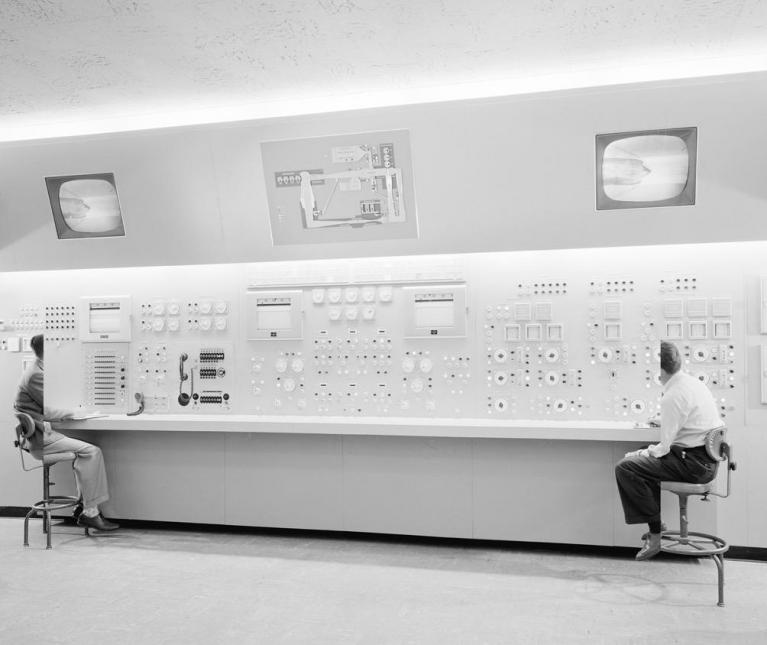

![Sistema di riferimento monodimensionale SDRM19, 2011 Carbon pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 92 x 115 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.]()

Sistema di riferimento monodimensionale SDRM19, 2011 Carbon pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond in wood frame 92 x 115 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.

Mi interessano molto i meccanismi di percezione che evochi e inneschi nelle tue opere. Ce ne puoi parlare?

Un'immagine è impressa e vive su un’unica superficie. Nonostante possa avere una prospettiva compositiva, di per sé, nella sua fisicità, risulta piatta. Io invece la vivo come fosse un buco nero, una sorta di wormhole, un canale di passaggio cui ci si può passare attraverso, una finestra spazio-tempo.

Chi è (o cosa è) per te “l’ultimo Dio”, termine che hai scelto come titolo di un tuo progetto? Potrebbe essere la rappresentazione del reale nella memoria eterna?

Sì, potrebbe. Quando penso all'ultimo Dio penso non al Dio ultimo, ma che ognuno di noi può essere un Dio. È un lavoro sulla collettività, quasi come se ognuno di noi dovesse rispondere all'ultima chiamata disponibile. È un lavoro improntato sulla coscienza degli individui e sul loro operato. Tutti noi possiamo cambiare le cose. Ogni persona è come una sorta di eroe contemporaneo.

Marsilio Ficino, Giulio Camillo Delminio e i neoplatonici rinascimentali parlavano di deificazione dell'uomo, ovvero della possibilità di ritrovare nella profondità del proprio essere una radice e natura divina, in grado di connettersi con le questioni universali. La tua visione è vicina a queste possibilità?

Sì, è un punto di vista che mi appartiene. Nel progetto L'ultimo Dio la radice di cui parli è rappresentata dai frattali che ricoprono il volto dei soggetti come tramite tra interiorità ed esteriorità, tra la mente e l'anima; questo processo di auto-similarità crea un linguaggio che si ripete nella sua struttura e allo stesso modo su scale diverse. Studi recenti hanno estrapolato ed esplorato il genoma umano ad alta risoluzione e a tre dimensioni. Ne è derivata una scultura matematicamente armoniosa ed elegante, che ritroviamo in maniera ossessiva in natura in forma di codice. Si ritiene inoltre che i frattali abbiano delle corrispondenze con la struttura della mente umana, ed è per questo che la gente li trova così familiari.

![L’ultimo Dio - 10, 2012-2013 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, oak frame 113 x 155 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection .]()

L’ultimo Dio - 10, 2012-2013 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, oak frame 113 x 155 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection .

Guardando i volti coperti da oggetti nella serie "L'ultimo Dio", ho collegato le tue opere con certi lavori di John Baldessari, quelli dove l'artista ha escluso le espressioni facciali delle figure, ponendo cerchi sopra i volti dei personaggi. Quale è l’ulteriore spostamento che hai messo in atto rispetto all’umanità e al futuro immaginato da Baldessari?

Il lavoro di Baldessari è più orientato verso la serigrafia e i suoi soggetti implicano più un'azione nella struttura compositiva, mentre le mie figure sono più asettiche, più algide, avide di emozioni. Nelle immagini di Baldessari anche se il soggetto non viene svelato è comunque il protagonista. Nelle mie immagini invece è l'esatto contrario: il soggetto è monolitico, deve risultare come una scultura, non ha l'intenzione di essere il protagonista, e lo spettatore nel guardare l'opera non dovrebbe cercare un legame con le figure.

Ci puoi sintetizzare quali sono gli ingredienti principali (o segreti) presenti nelle tue opere?

Ho passato molto tempo a studiare la composizione dello spazio visivo e questo mi ha aiutato a capire i pesi all'interno di una superficie. Il risultato così ottenuto, perché funzioni, deve risultare straniante per chi guarda, ma normale ai miei occhi, ed è a questo punto che ritengo il mio intento riuscito.

Attraverso quale prospettiva rielabori le immagini degli archivi e della storia?

Attraverso la voglia di rigenerare il passato, fornire uno spostamento di senso al preesistente, per azionare un ribaltamento compositivo e trasformativo con lo scopo di alterare il pensiero di chi guarda.

Mi interessa molto sapere qualcosa di più rispetto al tuo lavoro sulle immagini di opere pittoriche screpolate dal tempo.

Ho rielaborato dei ritratti a olio di tele pittoriche antiche recuperati dal web. Ho poi analizzato ed estrapolato i dettagli dalle parti rovinate e li ho presentati sotto forma di stampa, fondendo così la pittura con la stampa artistica. Il risultato finale risulta un dipinto senza materia e una fotografia senza scatto. Il progetto analizza l’anno 1816, da cui prende il titolo, un anno in cui s’intrecciano fatti e avvenimenti rilevanti, che determinarono la storia contemporanea in maniera significativa. Lo storico John D. Post lo ha battezzato “l’ultima grande crisi di sopravvivenza nel mondo occidentale”. Fu l’anno senza estate. Gli alti livelli di cenere nell’atmosfera, la diffusione di epidemie, la distruzione di raccolti, la morte di bestiame e le abbondanti nevicate dell’estate di quell’anno, in cui si moriva di freddo, costrinsero l’essere umano a non uscire dalle case. Questa estrema condizione di vita fu prolifica però per due tra i più grandi scrittori dell’epoca, e fu così che Mary Shelley e John Polidori, costretti a rimanere al chiuso, gareggiarono su chi avrebbe scritto la storia più spaventosa. Successivamente diedero alla luce due tra le opere letterarie più scure della storia: Frankenstein e Il Vampiro.

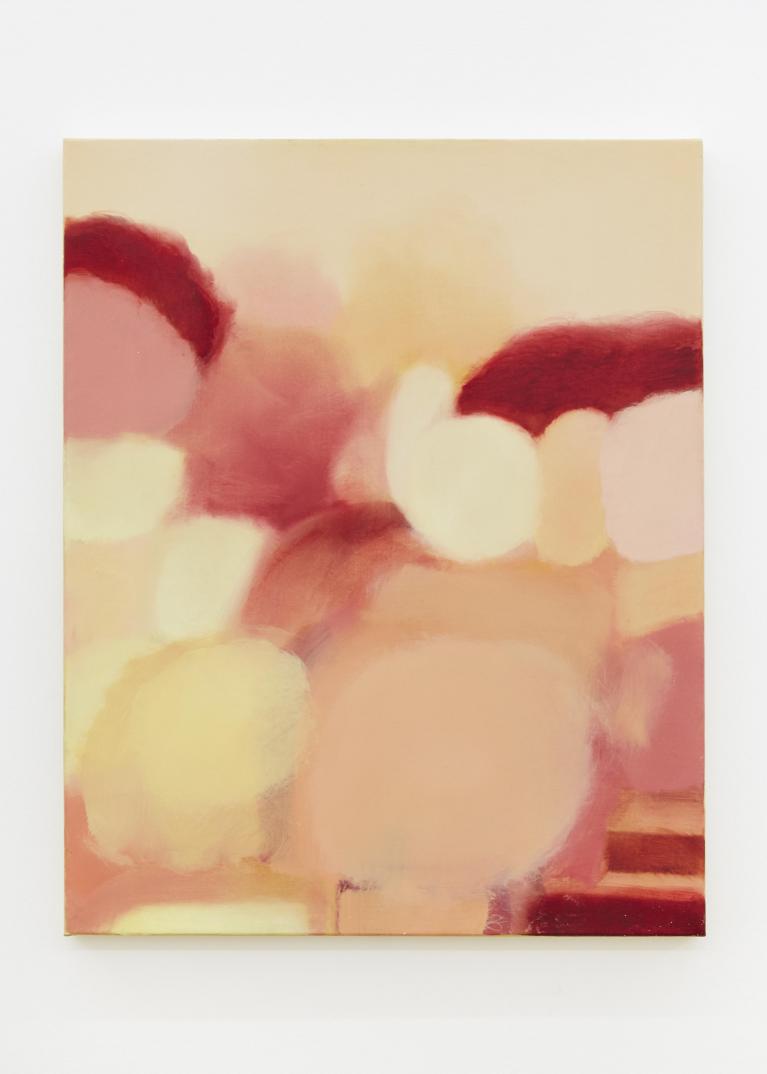

![L’ultimo Dio - 12, 2012-2013 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, oak frame 130 x 190 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.]()

L’ultimo Dio - 12, 2012-2013 Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, oak frame 130 x 190 cm Edition of 3 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.

Ci puoi definire cosa intendi (nella tua ricerca) per “magico inatteso”, “enigma metafisico”, “suspense lynciana”?

Una combinazione di elementi inizialmente controllati, che successivamente scaturiscono in una dimensione rigenerante, fornendo così forme nuove appartenenti a uno stato gravitazionale.

Che valore dai alla parola "alchimia", nel senso di ingrediente che entra nel processo trasmutativo delle tue opere?

Per “alchimia” intendo generare il nuovo dalla mescolanza delle esperienze. Mi interessa che un’opera acquisti una nuova identità da una preesistente, che unisca i saperi accumulati nel tempo per produrre un disegno nuovo che mantenga l'intangibilità. Questa presenza purtroppo è andata persa nel tempo, a causa del declino dell'alchimia, che è stata sostituita dalla chimica moderna, incline a un disegno matematico e razionale, a sfavore dell'ermetismo che metteva in circolo la linfa filosofale.

Di fronte alle tue opere mi sembra che la ulteriore percezione del reale si sposti sul piano del non totalmente determinato, in direzione di una visione “altra” o di una serie di occultazioni, come quando si è pervasi dalla strana sensazione del non sapere se ciò che si è visto o udito è reale o immaginato, personale o condiviso. Ci puoi parlare della cancellazione dei volti nelle persone delle immagini prelevate dagli archivi della memoria?

La cancellazione dei volti che riguarda il progetto L'ultimo Dio avviene perché mi interessa annullare l'anima dei personaggi, che altrimenti emergerebbe dai tratti somatici e dal loro sguardo. Un volto ci comunica troppi elementi e potrebbe far sì che lo spettatore si possa immedesimare in ciò che guarda. A me tutto questo non interessa, voglio togliere punti di riferimento.

Come lavori sui meccanismi percettivi dell’immagine? Come ti addentri negli spazi evocativi delle tue visioni?

Cerco di contenere le mie visioni, nel senso che inizialmente non mi do limiti alle contaminazioni, ma quando poi mi occupo della pratica metto ordine alle idee per non uscire fuori da una logica. Quello su cui tutt'oggi non ho controllo è la riuscita dell'opera. Inizialmente non so come potrà risultare, perché durante il percorso si creano delle dinamiche inaspettate, che la gran parte delle volte spingono l'opera stessa verso un cortocircuito, che crea a sua volta uno spostamento della percezione. Si aprono così degli elementi di lettura nuovi: formano una sorta di campo energetico, che non ti fa capire bene di cosa si tratti.

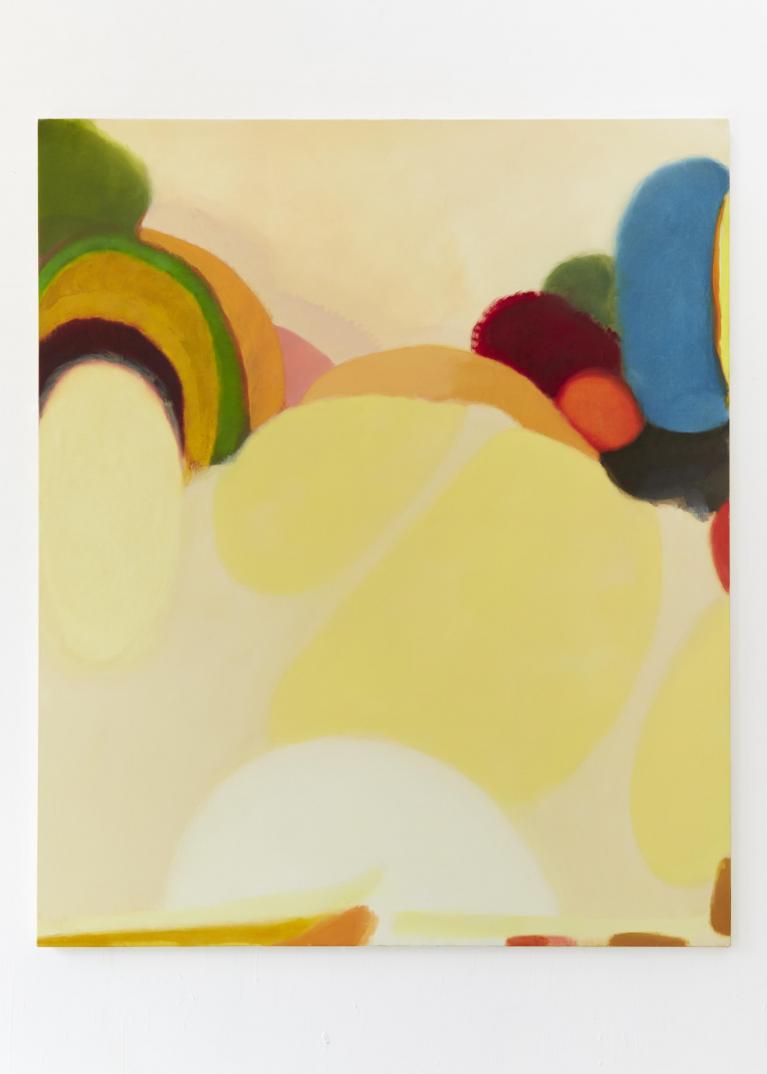

![MDCCCXVI, 2017 - (from the series 1816) Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, gold leaf frame. 66.5 x 80 cm Edition of 5 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.]()

MDCCCXVI, 2017 - (from the series 1816) Archival pigment print on Hahnemuhle cotton paper mounted on aludibond, gold leaf frame. 66.5 x 80 cm Edition of 5 + 2 A.P. Courtesy of the artist and mc2gallery, Milano, private collection.

Oltre ai motori di ricerca per immagini e agli archivi d’immagini d’epoca, immagino che tu attinga (consciamente o inconsciamente) alla memoria universale che sta dentro alla memoria del tuo corpo e del tuo pensiero. Mi evocheresti qualche passaggio del tuo viaggio in te mentre stai immaginando le tue visioni?

Attingo molto dalla vita reale, a ciò che può capitarmi durante la giornata. Per quanto riguarda le mie passioni ho un forte interesse per il cinema, perché mi piace osservare le inquadrature, le luci e persino gli errori commessi dalla catena regia montaggio-produzione, i cosiddetti "Goof". Prendo spunto dalla musica. Per esempio anni fa ho realizzato una mostra, iI cui concept del progetto espositivo, intitolato EP (extended play), si strutturava sul processo metodologico che si applica nella costruzione di un EP, per l'appunto, in ambito discografico. Tutto questo è una parte del mare magnum che mi circonda e che mi dà continui suggerimenti, al quale poi io devo mettere ordine.

Ci parleresti degli aspetti “grammaticali”, presenti in nuce nelle tue immagini, e di quegli elementi che sfuggono alla gestione nell’atto della creazione, e di quelli che inizialmente non vengono considerati e poi appaiono (con l’esercizio dello sguardo) successivamente?

Spesso sono elementi intangibili, composti da pensieri astratti, da interessi, sensazioni, gusti e stili di vita, ma in fin dei conti poco importa se durante la realizzazione di un’opera ci si lancia da una finestra, perché ciò che conta è il risultato finale. Purtroppo è così: quello che lo spettatore vede è solo la parte finale di un’opera. Io personalmente ritengo che tutto ciò che riguarda la gestazione di un’opera non abbia la stessa valenza della riuscita stessa di un’opera. L'artista ha un ruolo molto delicato, in cui il dovere e l'obbligo di fornire un contributo culturale risultano imprescindibili.

È interessante anche sapere qualcosa di più in riferimento alla resa scultorea dell’immagine fotografica (intendo anche l’allusione scultorea evocata dalle crepe delle immagini pittoriche, delle foto rovinate da pieghe, dai tuoi ripiegamenti dei supporti cartacei). E individueresti anche gli elementi di “disturbo” che inserisci nelle tue opere?

La fisicità che io intendo nelle mie immagini è di natura mentale. L'aspetto scultoreo è il risultato di volumi mentali che lo spettatore avverte nell'analizzare la scena. Un'immagine è bidimensionale per natura. Introducendo un elemento di disturbo – che può essere una linea, una sparizione, un’apparizione, un buco, uno spostamento – ottengo un livello nuovo, che nella lettura si interpone tra il piano naturale e il punto di vista dello spettatore. Questo crea una telepatia volumetrica tridimensionale, che dona un volume più plastico. Si crea così lo spostamento percettivo di cui spesso parlo. La percezione di qualcosa, non necessariamente esistente, fa sì che quella cosa esista in maniera sensoriale e che la mente in tutto questo abbia un ruolo primario.

Cosa è il “Sistema di riferimento monodimensionale”?

Il sistema di riferimento monodimensionale, che dà il nome al titolo del progetto, è un teorema ideato da René Descartes. Si definisce sistema di riferimento l'insieme dei riferimenti utilizzati per individuare la posizione di un oggetto nello spazio, costituito da una retta, sulla quale un oggetto è vincolato a muoversi. A seconda del numero di riferimenti usati si può parlare di Sistema di riferimento monodimensionale (1D), Sistemi di riferimento bidimensionale (2D), Sistemi di riferimento tridimensionale (3D), ma a me ciò che interessava analizzare era la monodimensione. In un’epoca in cui si parla di iperspazio mi affascina l'1D. La ricerca del progetto non si riferisce tanto all’analisi algebrica del teorema, ma cerca di riformulare l’antitesi tra scienza e fenomeno paranormale, in cui, per mezzo di un chiaro intervento digitale definibile come una falla dell’immagine, prende forma lo spostamento nello spazio dell’asse cartesiano; si determina così un risultato visivo dove solo in una specifica porzione (lungo una retta) l’immagine sparisce, mentre il resto dello spazio, in questo caso uno spazio fotografico, rimane immutato.

Qual è la domanda che pongono le tue opere e la tua ricerca?

Non c'è una domanda che pongono le mie opere o la mia ricerca, semmai lasciano a una libera interpretazione. Io non voglio dire nulla attraverso le mie immagini, non voglio insegnare nulla e non voglio fare nessun tipo di propaganda d'attualità, sociale o politica. Spero che diano un senso di disorientamento. Tutto qua.

Tutte le immagini per gentile concessione di Lamberto Teotino e mc2gallery, Milano .