Tutte le immagini che abbiamo ospitato nei nostri occhi, da quando siamo nati, si sono accumulate, giustapposte, sovraimpresse, assorbite, sovrapposte, mescolate nella memoria della nostra retina, delle cellule recettoriali o nel nostro cervello? E le immagini di rango superiore cosa hanno mosso nel nostro processo evolutivo? Molte sono state volutamente rimosse, dimenticate, perdute? Anche le idee che arrivano dall’esterno e le questioni concettuali rimangono impigliate nella visione retinica? Immaginiamo un riavvolgimento a ritroso per ripercorrere il loro passaggio in noi. Probabilmente questo viaggio nel sedimentato figurativo dà luogo a una narrazione o a una serie di collegamenti o a una riattivazione di ricordi e di emozioni, o solo a un miscuglio di cose. Oppure, e forse dipende dalla velocità del percorso au rebours, il risultato di queste immagini sovrapposte suggerisce un indecifrabile buco nero o forme astratte. Figuriamoci allora un lento fermo immagine ritmico, una scansione in grado di innescare un’azione catartica. Oppure – visto l’epoca che viviamo in cui la proliferazione su larga scala di materiale visivo disponibile in rete e l’iperproduzione di immagini ci induce una sorta di rifiuto o un desiderio di pace momentanea – proviamo a sacrificare le immagini futili, un numero randomico di figure e fotografie anonime, per dare forma a nuove immagini, selezionate, necessarie, da preservare nell’interiorità.

E se invece da questo viaggio nella storia delle immagini interiori scoprissimo la presenza di immagini fuori controllo, la trama di pixel che ha lasciato segni e forme astratte, un ritmo cromatico indisciplinato e caotico, le imperfezioni, la microsporcizia, indizi fuorvianti, la polvere o altro? In questi paesaggi immaginali prendono forma anche diverse atmosfere.

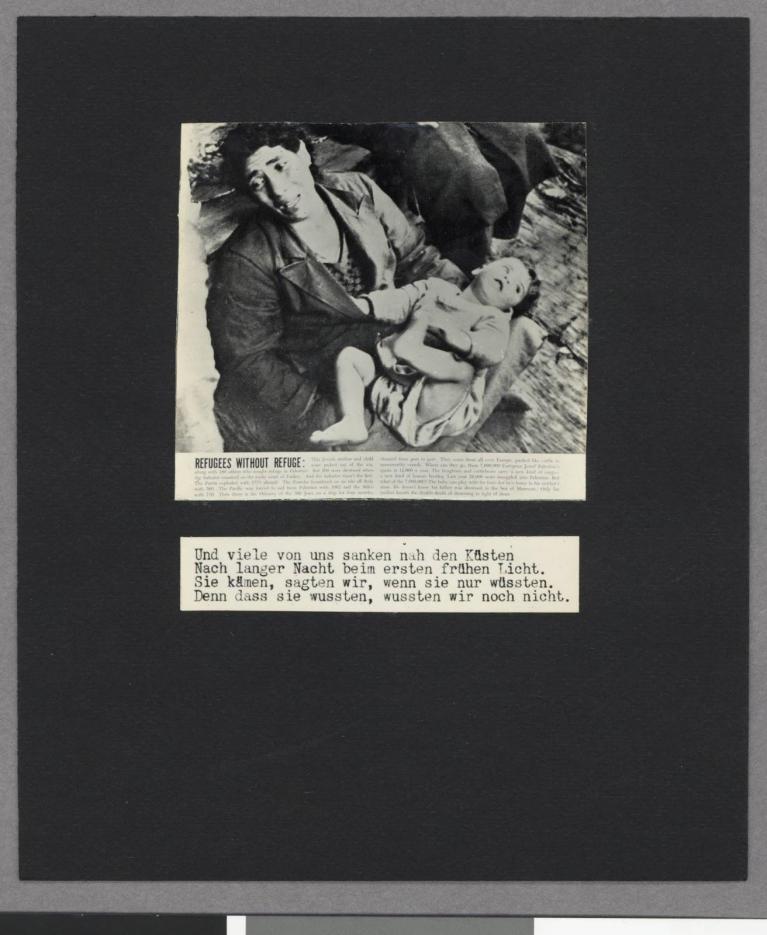

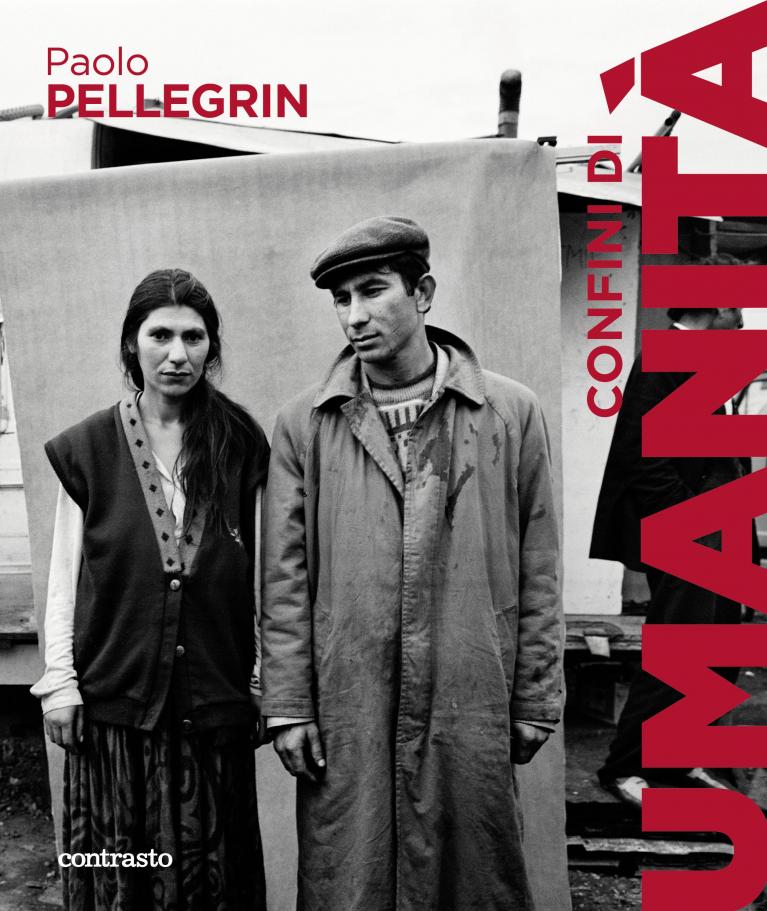

![Alessandro Calabrese, Untitled 12, 2014.]()

Alessandro Calabrese, Untitled 12, 2014.

Abbiamo incontrato Alessandro Calabrese, artista che da anni conduce la sua ricerca in questi stati liminali, sondando la natura ambigua delle immagini, le presenze lasciate e abbandonate in superfici provviste di memoria. In una delle sue mostre erano esposti grandi pannelli, bianchi o neri, – dove, erano poste domande tipo: “What can you remember of your childhood summers?”, “What is the most boring thing you can think of?” – con grafici stilizzati delle possibili risposte che avrebbero potuto dare i fruitori. E quali risposte può dare ora un livello più evoluto della fotografia? Calabrese non prova interesse per le narrazioni e per le opere che raccontano qualcosa, ma cerca di trasformare un momento della realtà in una sorta di azione purificatrice e perturbante al contempo. Proviamo a seguire il suo percorso concettuale, per cercare di comprendere quale possa essere il valore catartico delle immagini e come metterlo in azione nella vita quotidiana.

Mauro Zanchi: Proseguendo oltre le teorie di Warburg e le dinamiche della postfotografia, cosa èper te, in questo momento, un'immagine, e come la relazioni con il medium che hai scelto di utilizzare?

Alessandro Calabrese: Questa tua prima domanda mi permette di parlare praticamente di tutto quello di cui mi sono occupato nei primi anni di pratica, da quando ho terminato gli studi fino al 2017, quando ho presentato The Long Thing, in occasione della prima personale nella galleria Viasaterna.

Ho iniziato utilizzando la fotografia, che per me rimane un mezzo in grado di registrare “qualcosa” (scegliendo il momento, il soggetto, l’inquadratura, etc…) con una macchina fotografica, sottraendola alla realtà che ci circonda, senza particolari artifici. Tutto quello che non passa attraverso un obiettivo e finisce registrato su una pellicola o su di un sensore digitale è “altro” e rientra nel più vasto mondo dell’immagine. Per questo dico sempre che negli ultimi due progetti che ho realizzato, The Long Thing e A Failed Entertainment, non mi sono occupato strettamente di fotografia ma di immagine, e non lo dico per distaccarmi da tutto quello che riguarda la scena fotografica, ma, al contrario, per rispettarla. L’immagine è davvero tante cose: può essere un dipinto, un meme, uno still da video, uno screenshot del monitor, una serie di figure e colori generate da un’intelligenza artificiale, e anche, ovviamente, una fotografia classica.

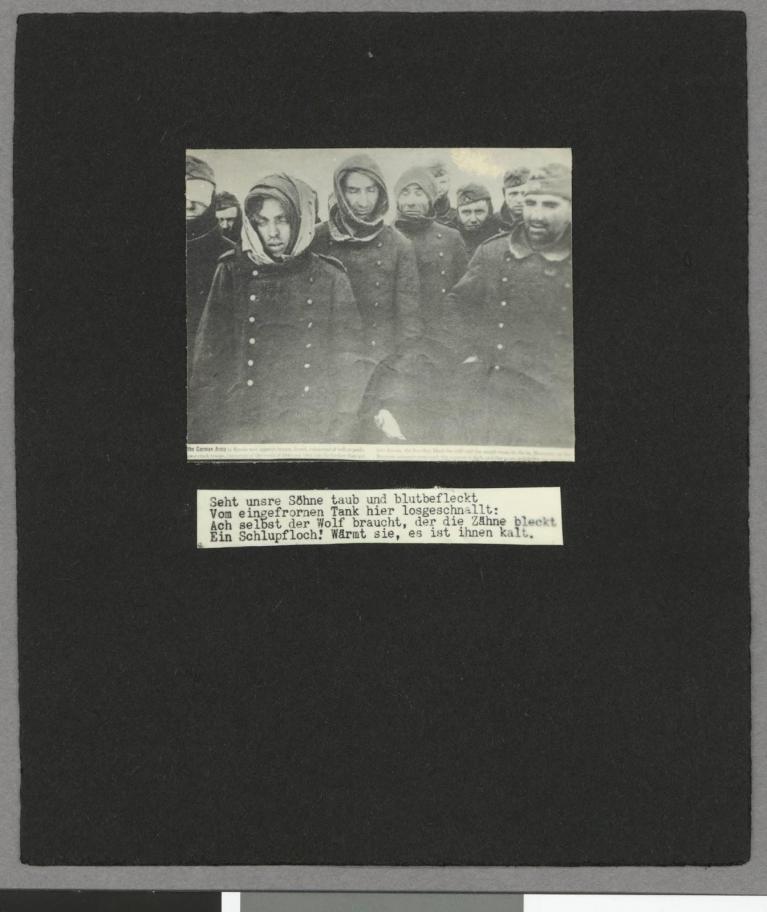

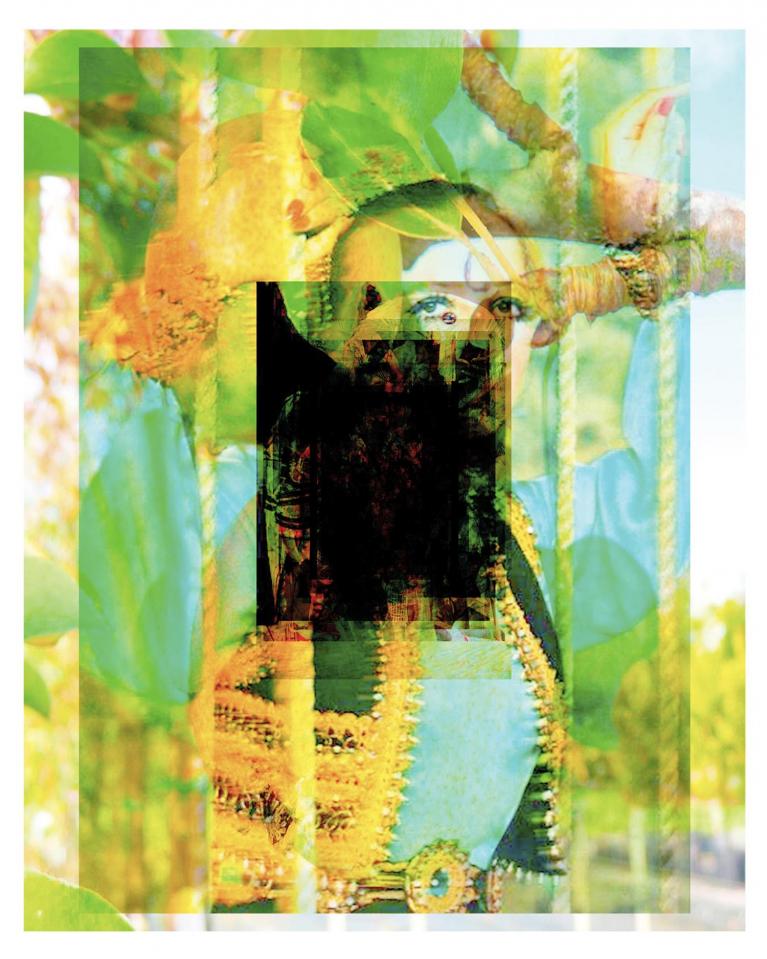

![Alessandro Calabrese, Untitled 15, 2014.]()

Alessandro Calabrese, Untitled 15, 2014.

Quale èil tuo punto di vista sullo spostamento verso un'altra possibilitàdella fotografia?

La fotografia sicuramente sta cambiando forma. Però se guardiamo alla sua storia, possiamo dire che questo tentativo è stato ciclico fin dalla sua nascita. Ha avuto picchi in alcuni periodi e in altri meno, ma da parte della fotografia c’è sempre stato un sentimento di stare stretta a se stessa (sui motivi potremmo discuterne a lungo). Ogni sistema trova il suo equilibrio per un po’, dopodiché arriva qualcosa a perturbare la stabilità, qualcosa di “punk”. Questo stesso elemento si stabilizzerà a sua volta diventando ordinario/moda, fino al prossimo ciclo. Oggi siamo in un momento particolarmente burrascoso, mi pare, ma credo sia anche perché abbiamo la possibilità di esserne partecipi su larga scala. Siamo tutti in mare anziché sulla costa. Possiamo vedere da vicino quello che combina ogni singola persona al mondo dotata di connessione internet, e più o meno tutti possono potenzialmente sperimentare con l’immagine. Un secolo fa era ovviamente diverso, però oggi guardo i lavori di Christian Schad, Man Ray, Moholy-Nagy, o prima ancora Talbot, e allora mi chiedo quante volte sia già morta e risorta (e quante ancora continuerà a farlo) questa disciplina.

In cosa consiste secondo te questo spostamento e l’andare oltre il medium fotografico?

Rappresenta il liberare un proprio punto di vista, inteso come pensiero, per darlo in pasto al mondo, renderlo collettivo, accettando anche il possibile cambio di significato.

E consiste semplicemente nell’abbracciare i cambiamenti del mondo stesso. Tocca alla nostra generazione andare oltre (anche se io direi che stiamo andando un po’ attorno, a lato, più che oltre), perché siamo i primi a fare i conti con questa realtà, radicalmente cambiata di recente, come mai prima. In fotografia è utopico costruire da zero, ma si deve, invece, sempre attingere dal reale. Una volta che quest’ultimo ha qualcosa di nuovo da offrire allora anche la fotografia stessa può mutare. Ho delle riserve sulle modalità, eventualmente, nel senso che mi interessano soltanto quelle derive che hanno come fine principale una riflessione sul mezzo stesso, cioè che si perdono oltre/attorno/a lato, per poi tornare alla base. Stavo ascoltando un’intervista a Edoardo Sanguineti di recente. Sul finale parla di cinema, del quale era molto appassionato, e ricorda la potenza della scoperta nel periodo Lumiere relativa al filmare da un treno, quindi il nuovo punto di vista, non tanto il riprendere un treno in arrivo o in partenza (che comunque in quell’epoca rappresentava ancora il progresso, quindi poteva suscitare un certo tipo di stupore nello spettatore) ma il piegare quel mezzo di trasporto (senza mostrarlo nemmeno) a proprio vantaggio, per innovare il cinema linguisticamente e creare uno stupore più sofisticato. Questo per dire che a me interessa di più quella cosa là, il filmare da un treno anziché filmare il treno.

![Alessandro Calabrese, 20140104 Mina from A failed entertainment 2015, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, 20140104 Mina from A failed entertainment 2015, courtesy Via Saterna.

Nella tua ricerca quanto èimportante il procedimento mentale che porta a risultati illogici?

Direi molto, e conducono all’inatteso, quindi alla sorpresa, che in termini più tecnici credo sia un mio modo di sublimare banalmente il non usare la camera oscura o il saper dipingere, quindi il perdere un po’ il controllo. Questo si contrappone e al tempo stesso va di pari passo con la parte più concettuale/scientifica della mia ricerca, che invece lascia molto meno spazio al randomico.

Lo sviluppo di qualcosa non si puòesaurire in una sola immagine, ma ha bisogno di seguire un ulteriore svolgimento, in una serie o in altre derive?

Recentemente la mia risposta è sempre più affermativa, almeno per quanto riguarda le “altre derive”, nel senso che, se ho capito bene la tua domanda, inizia a non bastarmi più l’immagine bidimensionale, ma sto passando dal dare vita a immagini per riflettere sul mezzo (evitando ogni forma di narrazione come ho fatto fino all’anno scorso) a voler riflettere (anche raccontando) su qualcosa “altro dall’immagine”, utilizzando diversi media. Riguardo invece alla serie, ti dico di no. Io credo che si possa esaurire lo sviluppo di qualcosa anche in una sola immagine. Però questo atteggiamento credo appartenga più alla fotografia che guarda nella direzione dell’arte, se così si può dire, piuttosto che a quella che guarda alla forma “racconto”, che invece oggi si fa con lunghe serie che finiscono tendenzialmente nel “photobook” e in cui ci si mette un ritratto, un paesaggio, uno still life, una foto vernacolare, un’immagine del web etc…

Mi interessano molto i meccanismi legati alla sensazione. Quali sono i termini evocativi che ricrei nelle tue fotografie?

Ti posso dire che negli ultimi anni mi sono sempre più interessato al tema della sensazione più che della comprensione. La fotografia classica più si faceva chiara ai miei occhi e meno la trovavo interessante, se non in termini storico-documentativi. La fotografia tradizionale continua a interessarmi, anzi, mi interessa ogni giorno di più, ma da “studioso”, se mi concedi il termine. Invece la questione del sentire, non solo nell’immagine ma anche nella parola, ha iniziato a diventare preponderante: il suggerire piuttosto che il dire, il sussurrare piuttosto che il parlare, il vedere sfocato piuttosto che il vedere nitidamente, il non vedere affatto, il buio, come quando usavo lo scanner, sono tutte questioni che mi intrigano e che si legano alla poesia, all’incomprensione in prima battuta. Penso alla scuola, ho sempre trovato un controsenso parafrasare per comprendere il più possibile a livello linguistico qualcosa che era stato concepito invece per essere percepito. Ad ogni modo tutte queste cose sono sfociate in una mia produzione quasi astratta, per lo più, ma che cerca di non lasciare totalmente per strada il figurativo. C’è sempre un riferimento al reale insomma, che può essere anche soltanto nel punto di partenza, come ad esempio il mondo del lavoro, dell’ufficio, nel progetto The Long Thing.

![Alessandro Calabrese, 20141118 Sandro from A failed entertainment 2015, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, 20141118 Sandro from A failed entertainment 2015, courtesy Via Saterna.

Come procedi nell’ideazione di un lavoro?

Passo la maggior parte del tempo a vagliare concettualmente quello in cui mi voglio imbarcare, procedendo a priori. Una volta verificato che più o meno tutto regge, il risultato allora deve uscire nel minor tempo possibile e con uno sforzo pratico, che non sia eccessivo per la mia bassa soglia di sopportazione. Dopodiché, a posteriori, tiro le conclusioni e talvolta sono costretto a tornare indietro e ripartire.

Si cela qualcos’altro oltre ciòche sembra apparire in modo chiaro nelle tue opere?

Mi piace parlare in modo abbastanza chiaro allo spettatore, senza prendere in giro. Sono consapevole del fatto che senza un apparato testuale a supporto sia difficile capire precisamente le mie intenzioni, però sono quasi certo che all’osservatore curioso, una volta fornita la chiave di accesso al mio viaggio, non risulti così complicato capirmi. Quindi in realtà, la risposta in versione brevissima a questa domanda potrebbe essere che si cela semplicemente la ragione d’essere di quel che si vede. Dopodiché, per tornare a una risposta precedente, non a tutti interessa arrivare al nocciolo della questione, infatti sono stato abbastanza fortunato finora a trovarmi tra le mani, quasi casualmente, una componente visiva intrigante.

Come ti stai allontanando dai meccanismi percettivi dell’immagine?

Ora sento davvero che la mia ricerca sulla percezione per il momento si è un po’ esaurita, non mi interessa più molto. Continuo a ragionare in termini visivi ovviamente, ma, come ho detto prima, vorrei aprirmi all’utilizzo di diversi media, per raccontare qualcosa che sia altro dal discorso sul linguaggio. In realtà ci sto già lavorando: è un tema preciso che si può riassumere con il termine empatia, e il caso studio da cui sono partito è l’evento del 9/11/2001 a New York.

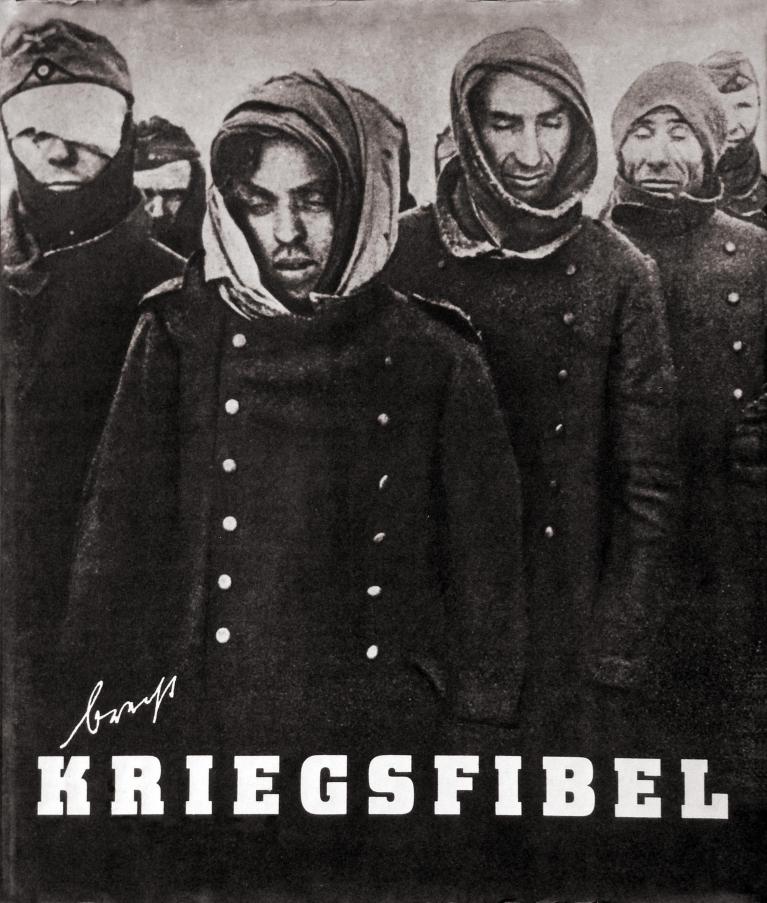

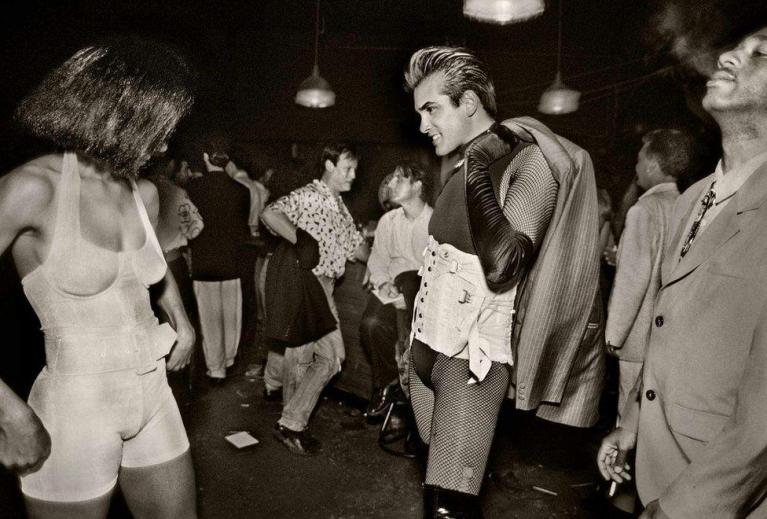

![Alessandro Calabrese, Die deitsche punkinvasion 2015, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Die deitsche punkinvasion 2015, courtesy Via Saterna.

Come utilizzi l’empatia nei tuoi più recenti lavori?

Più che farne utilizzo mi interrogo su cosa sia l’empatia e soprattutto se esista davvero. Ritengo sia la chiave di molte questioni contemporanee, sia a un livello micro, quindi interpersonale nelle questioni di tutti i giorni, sia, soprattutto, a un livello macro, quindi globale, nelle questioni geopolitiche. Da vocabolario significa essere in grado di mettersi nei panni dell’altro. Va bene, ma quello che mi chiedo io è ad esempio quasi l’opposto, ovvero se sia possibile che il soggetto sofferente percepisca in maniera tangibile la vicinanza dell’empatizzante tanto che si abbia la percezione di soffrire in due, e sinceramente/sentitamente, per la stessa cosa che ha origine in uno solo dei soggetti. Sto vagando attorno a questa cosa, partendo da un saggio di Mauro Carbone, Essere morti insieme: l'evento dell'11 settembre 2001 (Bollati Boringhieri, 2007), passando per la fine del postmoderno, all’utilizzo/rifiuto dell’ironia e ad altri temi a me già cari nei lavori precedenti. Il sottotitolo semplificativo potrebbe essere una cosa tipo: di quel giorno dovevamo capire tutto, ripartire con un passo differente verso la formazione di una società migliore, invece dopo 17 anni pare che non si sia capito nulla, dove abbiamo fallito? Mentre ti rispondo con queste cose sento una vocina dentro di me che un po’ se la ride e mi prende in giro, perché oggi parlare di queste cose può suonare naif o romantico. Ecco, sto lavorando per metterla a tacere in un certo senso.

Nei tuoi progetti hai indagato il linguaggio nelle sue declinazioni visuali, i temi dell’autorialità nell’essere umano e nella macchina, la sovrapproduzione di immagini nell’era dei social media, il rapporto tra figurativo e astratto in fotografia, hai riflettuto riguardo al mondo del web.

Sì, e come ti ho detto, mi sono un po’ stancato di lavorare su questioni legate esclusivamente al linguaggio visivo/fotografico, o a una riflessione sul mezzo. Quest’estate ho realizzato un progetto molto semplice in occasione della residenza Casino Palermo promossa da Viasaterna, utilizzando la scrittura: bel suo piccolo è stata un’autentica rivelazione per me. La cosa che mi ha stupito di più è stato il commento di una persona che mi conosce molto bene. Mi ha detto che per la prima volta ha visto tutto quello che sono solitamente, al di fuori della mia pratica, inserito e messo finalmente a dialogare con quella che è la mia ricerca. Era fondamentalmente una critica che suonava negativa ma che voleva essere costruttiva, mi ha fatto molto riflettere e sto cercando di capire cosa volesse davvero dire in concreto. Per tornare alla tua domanda, tutti i temi indagati in precedenza sono legati a un periodo in cui dovevo capire quanto più possibile riguardo il mondo dell’immagine, prendere le misure in maniera molto clinica, in più una mia ritrosia nel tornare su questioni già trattate mi ha sempre spinto a cambiare quanto più possibile in ogni progetto, però se mi guardo indietro mi sembra di aver comunque mantenuto una certa coerenza. Per tornare all’esempio del treno, credo che in questi anni io mi sia spostato continuamente all’interno del treno guardando sempre fuori, oggi invece mi sembra di essere entrato in una fase in cui la questione del “filmo il treno” o “filmo dal treno” non importa più, mi importa provare a lavorare sul concetto di viaggio piuttosto, ha senso?

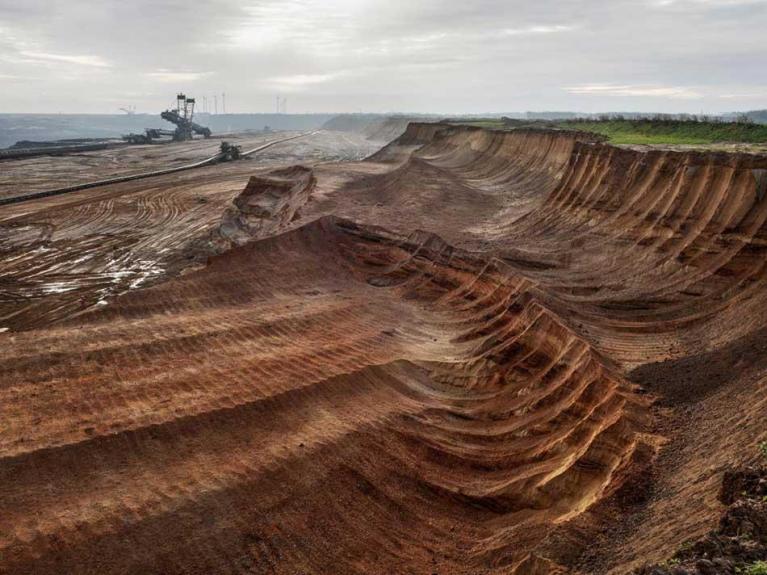

![Alessandro Calabrese, Installation view 1 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Installation view 1 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Ci interessa capire qualcosa di più rispetto al tuo progetto The Long Thing, esposto in Viasaterna, e all’idea di corrompere la struttura dell’immagine fotografica attraverso operazioni effettuate con l’uso dello scanner, rapportandoti a qualcosa di tangibile come la noia, il lavoro d’ufficio, l’automatismo, l’alienazione.

Dopo aver passato del tempo a lavorare a A Failed Entertainement, usando lo scanner in maniera meccanica e noiosissima, per riflettere su questioni legate all’intrattenimento, ho deciso di divertirmi nel progetto The Long Thing usando lo scanner in maniera piuttosto libera e sbagliata, riflettendo invece sul tema della noia, insomma una sorta di positivo-negativo. Avevo ancora un interesse legato prettamente al visivo (quando ho iniziato, nel 2016), alla corruzione dell’immagine, all’eterno camminare in bilico tra figurativo e astratto da parte della fotografia e dell’arte, che in quel periodo avevo trovato spiegato particolarmente bene nel saggio di Deleuze su Bacon (Logica della sensazione, Quodlibet, 2008). Lo scanner e l’uso improprio che ne ho fatto mi ha permesso di muovere un ultimo passo verso l’astratto, che volevo raggiungere o almeno intravedere in quel momento, tenendo però una base di partenza estremamente figurativa. Inoltre l’intenzione era quella di perdere un po’ il controllo, utilizzare un automatismo ma lasciando anche molto spazio al caso. Mi serviva un terreno di battaglia per questa cosa. Ho scelto il mondo del lavoro, dell’ufficio nello specifico, quello da cartellino timbrato allo scadere delle 8 ore, un ambito noioso per eccellenza, con tutti i suoi elementi quotidiani, che vanno da piante finte a “schiscette” per il pranzo, materiali da imballaggio a cartellette per archiviare documenti, etc…, il tutto infilato volta per volta all’interno dello scanner e mosso manualmente, mentre lo scanner è in funzione e legge l’oggetto in questione.

Osservando attentamente le tue opere mi sembra di individuare diversi riferimenti alla letteratura. Ci puoi svelare qualcosa rispetto alle tue fonti letterarie, e al passaggio dalle suggestioni letterarie all’idea di svolgere un’intuizione attraverso la realizzazione di un progetto visuale?

La letteratura è una delle tante cose dalle quali mi interessa attingere a livello di riflessione sul mezzo, da tradurre poi in termini visivi o processuali. Negli ultimi anni ho letto soprattutto saggistica, di diverse discipline, che trovo poi molto stimolante provare a piegare ai miei interessi. Spesso sono solo intuizioni. Magari leggo un saggio sulla teoria della musica, della quale non capisco nulla, e credo di vederci cose utili a quello che faccio e procedo per similitudini, probabilmente sbagliando, chissà. Sicuramente tra le varie discipline la letteratura (o per meglio dire la parola, perché mi interessa anche la poesia, che è quasi più importante per la mia pratica, o analizzo parola per parola i testi di molta musica, soprattutto quella rap ben fatta) è la disciplina che più mi sembra influenzare quello che faccio. Nei primi lavori c’è stata una forte influenza di David Foster Wallace, sia per come usa la prosa in maniera quasi poetica (per tornare al concetto di sensazione di cui si parlava prima), nei punti più alti, sia per i temi trattati che uniscono cultura alta e cultura pop. A oggi non credo sia il mio autore preferito da un punto di vista letterario, però è stato sicuramente il più utile per ciò di cui mi sono occupato, quello più facilmente traducibile da un registro letterario a uno visivo, forse perché non sarà stato il miglior scrittore della sua generazione, come spesso si dice, ma sicuramente è stato il più artistico. Per il resto ho gusti molto vari, anche se la corrente postmoderna, soprattutto statunitense, prevale assieme alla poesia italiana del ‘900.

![Alessandro Calabrese, Installation view 2 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Installation view 2 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Ci puoi parlare della “stand-up comedy” che hai indagato?

La stand-up comedy è davvero difficile da far rientrare tra le discipline di cui sopra, però alcuni utilizzi della parola in pochissimi autori li trovo interessantissimi e di alto livello. Penso a Steven Wright o Eddie Izzard, e poi in riferimento ad A Failed Entertainment ho sempre pensato che quel lavoro, totalmente antinarrativo, mi ricordasse uno spettacolo di un comico one-liner, come si suol dire, ovvero quello che costruisce uno spettacolo intero fatto solo di battute slegate tra loro ma comunque efficace, coerente nell’insieme non per il tema trattato per tutto lo show ma per la scelta stilistica. Azzardo, Guido Guidi sarebbe un comico di questo tipo, per capirci.

In questa serie di interviste sulla metafotografia italiana è emersa una questione: La fotografia è una scultura? E mi riferisco, a proposito del tuo lavoro, alla serie di immagini che hai realizzato utilizzando uno scanner e inserendovi all’interno materiali legati al mondo del lavoro da scrivania. Cosa c’è che unisce sottilmente, secondo il tuo punto di vista, la fotografia al medium della scultura (sia secondo il punto di vista tradizionale sia quello che apre alle connotazioni che va vanno oltre gli aspetti della bidimensionalità, e quindi verso le ulteriori dimensioni)?

La fotografia in generale, se stampata, quindi se ha uno spessore (seppur minimo), può essere considerata una scultura, solo che è sempre più o meno la stessa, si ripete nella forma cambiando le dimensioni e le proporzioni, quindi, da un punto di vista tradizionale, è poca cosa. In termini più concettuali, in riferimento al mio lavoro e a quello di tanti altri, quello che succede può essere considerata la sintesi scultorea di un oggetto. Oggi vanno molto di moda le stampe 3D, il mio lavoro può essere visto come una scultura 2D, però se c’è un media di cui capisco davvero poco a livello teorico, quello è la scultura. Dopodiché ci sono immagini che possono prendere derive scultoree in fase di output, soprattutto negli ultimi anni, ma ancora una volta mentre lo fanno ci stanno parlando di fotografia o immagine più in generale. Quello che trovo invece meno interessante, e che non riesco a considerare fotografia autoriale (qualunque cosa questo voglia dire), è la scultura che si fa fotografia, o peggio ancora il design che si fa fotografia, un’altra tendenza che va molto nel contemporaneo, perché per me è semplicemente decoro, o professione (con tutto il rispetto per i professionisti consapevoli di fare comunicazione e non arte), non c’è molto altro.

![Alessandro Calabrese, Untitled 4 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Untitled 4 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Mi sento un po’ un conservatore da questo punto di vista. Sempre tornando alla storia della fotografia, la scultura è sempre stato un soggetto ritratto dai fotografi sin dagli albori, però o era consapevolmente documento oppure la scultura veniva usata e piegata al volere dell’autore per parlare di fotografia/composizione/aspetti visivi insomma o rari casi che si pongono a metà come un capolavoro, Equilibries, di Fischli & Weiss. La terza via di cui parlo sopra, invece, quella che non mi convince, è un documento travestito da immagine di ricerca, ma il più delle volte non c’è alcuna ricerca. Su queste questioni però mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu, perché io sto ragionando di pancia e poi mi è stato insegnato che quando si risponde a una domanda si deve parlare di quel che piace piuttosto che sottolineare ciò che non piace.

![Alessandro Calabrese, Installation view 1 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Installation view 1 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Quanto è importante per te sentirti in impasse alla fine di una tua ricerca?

Credo che più di sentirsi in un’impasse alla fine della ricerca sia importante sentircisi durante, ogni giorno, per tornare indietro e prendere altre vie fino a quando non si conclude un progetto in una maniera coerente. Questo può essere a sua volta un’impasse certo, ma deve necessariamente avere almeno una crepa al suo interno per permettere una via di fuga verso qualcosa di nuovo. È piuttosto astratta come risposta, ma credo che renda l’idea.

Cosa pensi dell’anti-autorialità e dell’autonomia tecnologica del mezzo?

Per anti-autorialità intendi la negazione di essa? Non credo sia possibile, se penso ad A Failed Entertainment, la parola fallimento al suo interno non è casuale. Nel senso, quel lavoro parla esattamente del demandare la propria autorialità a una macchina, a lasciare molto spazio al casuale, al procedere in maniera opposta a quella dell’autore, che sceglie tendenzialmente ogni singolo elemento che compone il suo incedere. Cosa succede però alla fine di tutto questo mio negare? Metto in mostra con il mio nome delle immagini nuove, che seppur siano state scelte da un algoritmo sono state influenzate dal mio lavoro in precedenza. E soprattutto ho scelto quali stampare e esporre in uno spazio espositivo, il tutto in maniera molto consapevole. Insomma è stato un fallimento cercato, una dichiarazione di resa, infatti non si può rinunciare a mettere in mostra se stessi, a meno che non si scelga di fare l’eremita, nel vero senso della parola. Ma qui si potrebbe aprire un discorso più ampio sull’essere umano in generale, non tanto sull’artista.

![Alessandro Calabrese, Untitled 3 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Untitled 3 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Per quanto riguarda l’autonomia tecnologica del mezzo si stanno facendo passi molto rapidi in quella direzione, penso agli ultimi lavori, che hanno delle tangenze impressionanti tra l’altro, di due artisti importantissimi come Pierre Huyghe e Trevor Paglen. È un tema che mi è importato qualche anno fa. Oggi non seguo moltissimo quello che sta succedendo da un punto di vista strettamente tecnologico e comunque sia non mi è mai importato l’aspetto scientifico in sé e per sé, ma soltanto in relazione a una riflessione sul fotografico. Credo che quando si lavora su certi temi iper-contemporanei si debba essere consapevoli che un progetto si esaurirà brevemente. Sono guerre lampo certe questioni e io la mia, nel mio piccolissimo, l’ho già combattuta.

![Alessandro Calabrese, John Wayne from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, John Wayne from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Mi sembra molto interessante il lavoro che hai realizzato utilizzando lo strumento di ricerca di Google (Reverse Image Search), che permette di operare una ricerca non per parole chiave ma per immagini. Ce ne puoi parlare? Soprattutto anche alla luce delle strade completamente svincolate dal tuo controllo come autore della foto.

Effettivamente abbiamo parlato finora di qualcosa che chi legge probabilmente non conosce a livello pratico se non conosce già il mio lavoro. In A Failed Entertainment ho inserito fotografie realizzate da me durante i primi anni milanesi (fotografie ragionate, a pellicola, sulla città, di dettaglio per lo più) all’interno di Google Immagini, effettuando appunto una ricerca inversa per immagini. Quello che succede è che tu carichi una fotografia nel motore di ricerca e lui risponde fornendoti una serie, spesso molto lunga, di immagini esistenti nel web “simili”, stando a un algoritmo che legge pixel per pixel, a quella da te caricata. Successivamente ho utilizzato un plugin, realizzato da un amico informatico, che scegliesse per me un numero sempre diverso di immagini, sempre casuali tra tutte quelle presenti nel web, che fossero simili alla mia di partenza. Queste venivano stampate nella loro proporzione originale su dei fogli di acetato trasparenti, sovrapposte in un unico blocchetto di fogli, che in ultimo inserivo nello scanner e facevo scansione, dando il la alle immagini che sono visibili oggi.

![Alessandro Calabrese, Untitled 2 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Untitled 2 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Oltre ai motori di ricerca per immagini e agli archivi d’immagini d’epoca, immagino che tu attinga (consciamente o inconsciamente) alla memoria universale che sta dentro alla memoria del tuo corpo e del tuo pensiero. Mi evocheresti qualche passaggio del tuo viaggio in te mentre stai immaginando le tue visioni?

Sarò molto onesto, forse non dovrei, nel dirti che ho sempre lavorato in maniera troppo cerebrale finora, quindi non ci sono state molte visioni generatrici ma letture dei risultati a posteriori. Infatti, ad esempio in A Failed Entertainment, ogni immagine ha una sigla, che è la data in cui è stata realizzata la ricerca e un nome proprio che ho scelto una volta osservate le immagini finite, nomi propri di persone o cose legate a quelle persone, alle quali pensavo quasi istintivamente guardandole. Quindi non ci sono state visioni che hanno dato vita a qualcosa, ma visioni scaturite da qualcosa che aveva preso forma indipendentemente da me, all’interno delle quali io ritrovo memorie della mia cultura ed esperienza.

![Alessandro Calabrese, Meme 6 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.]()

Alessandro Calabrese, Meme 6 from The long thing 2017, courtesy Via Saterna.

Potresti suggerire qualche immagine che possa collegare la nostra immaginazione a quello che hai pensato tu quando hai creato le tue immagini?

L’unica immagine nitida, più uno stato mentale, che avevo in testa quando ho lavorato ad A Failed Entertainment era quella di me a letto la sera, mentre chiudo gli occhi e mi scorrono davanti tutte le fotografie viste durante il giorno, che si sovrappongono e non si sedimentano mai. È la traduzione visiva di una frustrazione, tutto quel nero.