Qui, nei paraggi di Roma, sembra estate sebbene il calendario segni 15 ottobre 1969. In cima a questa collina abbandonata fa caldo a causa delle macchine di cottura con le loro materie prime, i gas caldi e un fumo nero che incenerisce il cielo. La puzza di catrame è forte quanto il rumore prodotto dalla macinazione.

Non si vede un granché da questo pendio brullo – un vero e proprio nonsite. Lontana è la Roma che ho visitato nel 1961, la Roma storica, la Roma dei monumenti dove storia ed eternità si rincorrono in un gorgo senza fine.

L’idea di venire fin qui è stata del gallerista Fabio Sargentini, quando ha realizzato che dentro le mura cittadine non avremmo mai trovato uno spazio adatto alla mia idea, neanche nel suo garage, una galleria d’arte underground che ha chiamato L’Attico.

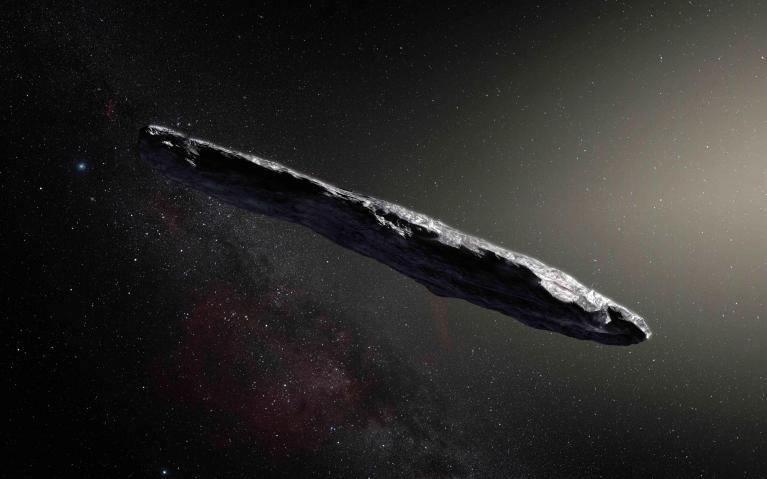

Il mio intervento si è chiarito poco a poco: all’inizio c’era giusto un’immagine, una colata di lava, un fluido viscoso e nero che scivola verso il basso. Qualcosa che cade e la cui conformazione finale è data solo dalla forza di gravità, in assenza di qualsiasi intervento umano. Una scultura che si fa da sola o meglio che è fatta dal – e assieme al – paesaggio. Ridotto al minimo è il mio intervento; rispetto a Robert Morris e Richard Serra, a interessarmi è il processo di produzione più che la forma finale. Che il processo faccia il suo corso!, mi dico e così suggerisco ai quattro testimoni romani – di più non ne volevo. Per gli altri ci saranno il film Rundown e le fotografie.

Qui a Cava di Selce (come si chiama questa frazione nel nord-est di Roma vicino via Laurentina), mi limiterò ad alzare il cassone ribaltabile del camion con una leva che aprirà il portellone posteriore. Quindici quintali di catrame bollente si verseranno e spargeranno lentamente giù per la collina, seguendo la pendenza e le anfrattuosità del terreno. Una scia nera di cui non potremo far altro che seguire la metamorfosi qui dall’alto, allo stesso modo in cui si assiste a un naufragio coi piedi saldi sulla terraferma o, meglio, a un’eruzione vulcanica. In una terra come quella italiana piena di vulcani ancora in attività, creare un’eruzione artificiale mi sembra una buona idea. Per questo a L’Attico ho portato, assieme agli specchi, della cenere vulcanica.

Il blob bituminoso sarà preso in una metamorfosi incessante finché, seccandosi, non resterà che una impronta dell’erosione per così dire, un fossile dei tempi a venire. Mi diverte pensare a quegli archeologi del futuro che si romperanno la testa sull’inusuale quantità di asfalto trovata in questa zona, unica traccia superstite del mio intervento o forse di tutta la mia opera.

Asphalt Rundown, questo il nome, è il primo di una serie che continuerò appena tornerò negli Stati Uniti e che vorrei chiamare “pouring”.

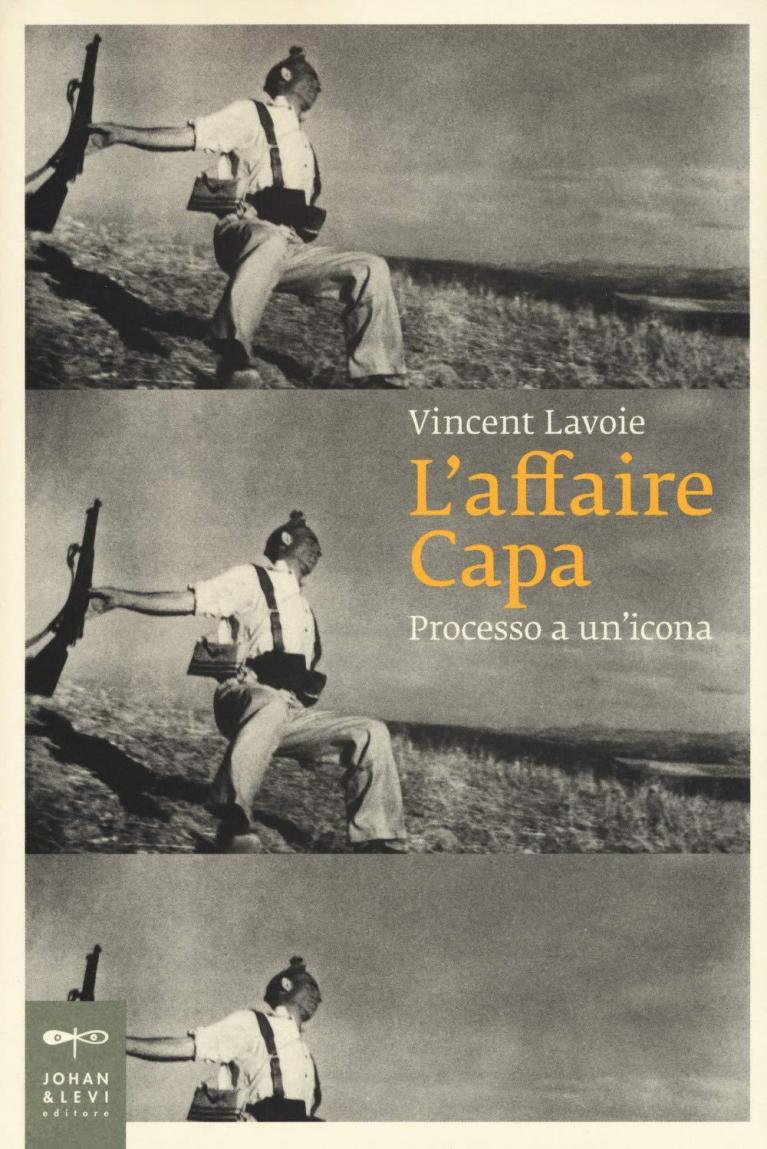

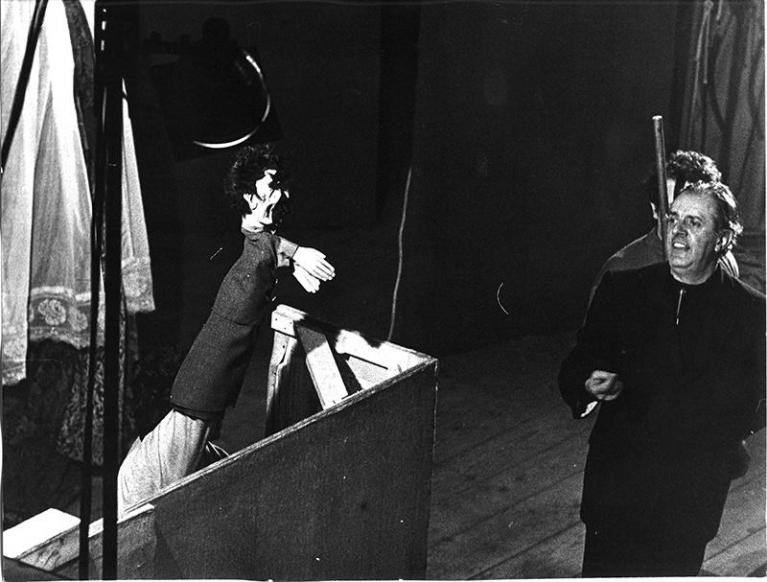

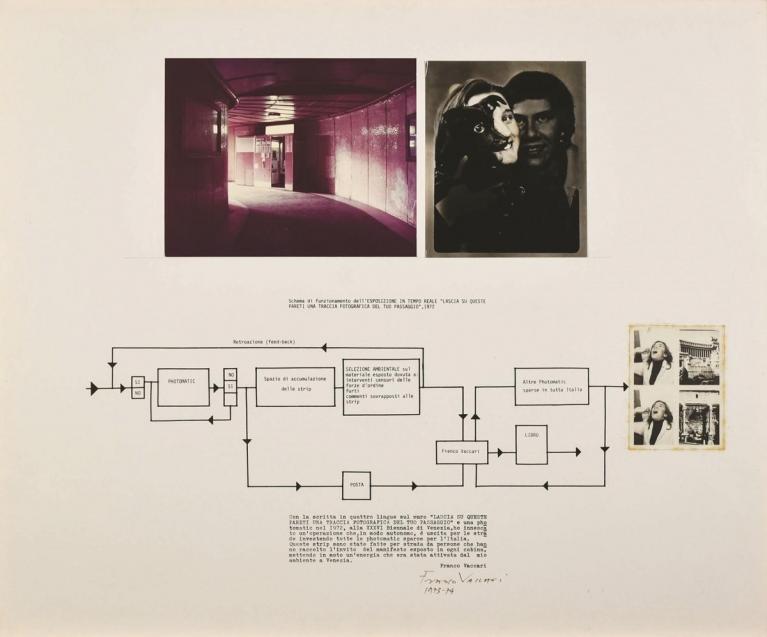

Robert Smithson, Asphalt rundown, Archivio lattico, Fabrio Sargentini.

Da questa periferia urbana la Città eterna è invisibile, quasi scomparsa a causa di un’improvvisa calamità. Ricordo come fosse ieri che nel 1961, quasi dieci anni fa, ero venuto in visita a Roma per tre mesi. Era estate e c’era un’atmosfera torrida da città decadente, da fine impero – “Rome is still falling” scrivevo; ma anche: “I am a modern artist dying of Modernism”.

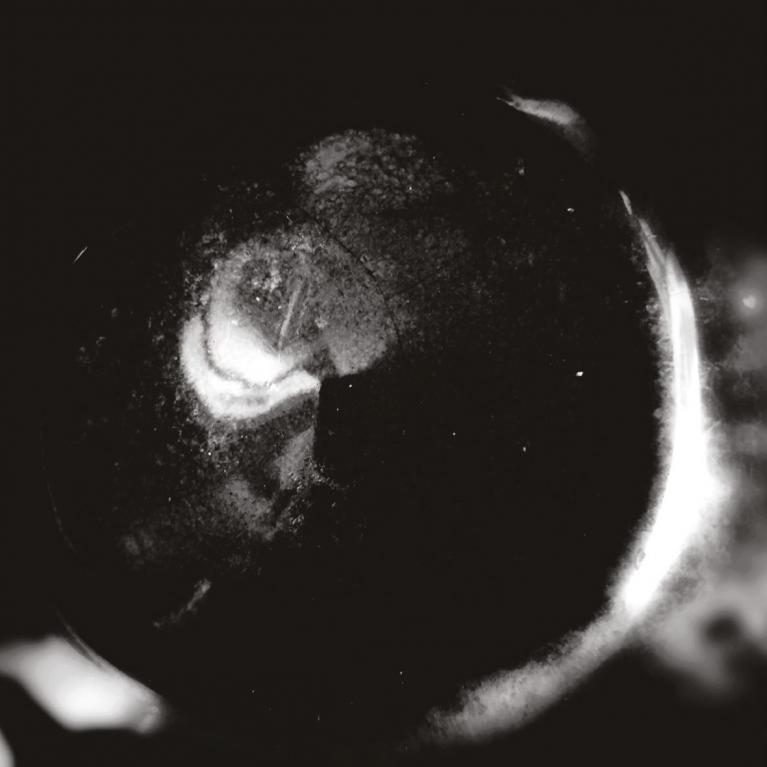

L’arte europea era per me l’antecedente del modernismo. Pensavo alla storia dell’arte in modo schematico ed eurocentrico. Di Roma avevo un’immagine archetipica, come se fosse la radice – o meglio l’ombelico – della civiltà europea, il mundus che si è spalancato nel terreno per metterci in contatto con un abisso sotterraneo e ctonio.

Mi piacevano le catacombe, i dipinti di Botticelli, gli affreschi di Pietro Cavallini a Santa Cecilia, con quegli angeli che, grazie alle loro ali screziate, diventavano creature fantastiche provenienti da un altro pianeta. M’interessava il modo in cui la religione ha influenzato l’arte nella civilizzazione occidentale.

Così ho trascorso quell’estate a fare il periplo di chiese e monumenti – una vera e propria cura d’intossicazione! Al punto che, preso a fare i conti col passato, di arte contemporanea ne ho vista ben poca, anche se tutti mi dicevano che il centro di Roma pullulava di gallerie e giovani artisti. A La Salita c’era persino una collettiva del Gruppo Zero. In questi giorni mi parlano di un nuovo movimento, l’arte povera; alcuni protagonisti espongono con me alla collettiva di Harald Szeemann a Londra, Live in Your Head: When Attitudes Become Form.

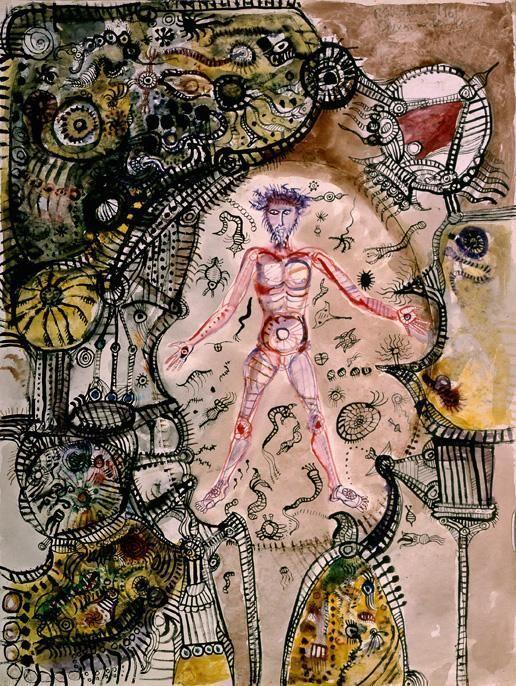

Sempre a Roma ho tenuto la prima mostra personale della mia carriera, nella galleria di George Lester, un americano trapiantato a Roma: ventiquattro opere tra collage, tempere e olii su carta. “Mostri goyeschi” li ha chiamati un giornalista italiano – e forse ci ha visto giusto. Mi ha fatto capire che, in fondo, non era la religione a preoccuparmi. Non era attraverso il cristianesimo che potevo risolvere i miei problemi col modernismo. Mi sono messo a raffigurare santi accanto a distributori di benzina, Giovanni Battista accanto a King Kong. Finché nel 1965, appena ho colto la lezione, ho cominciato a fare arte di testa mia.

E da allora – e Asphalt Rundown ne sarà una prova – la geologia ha cominciato a interessarmi più della teologia.

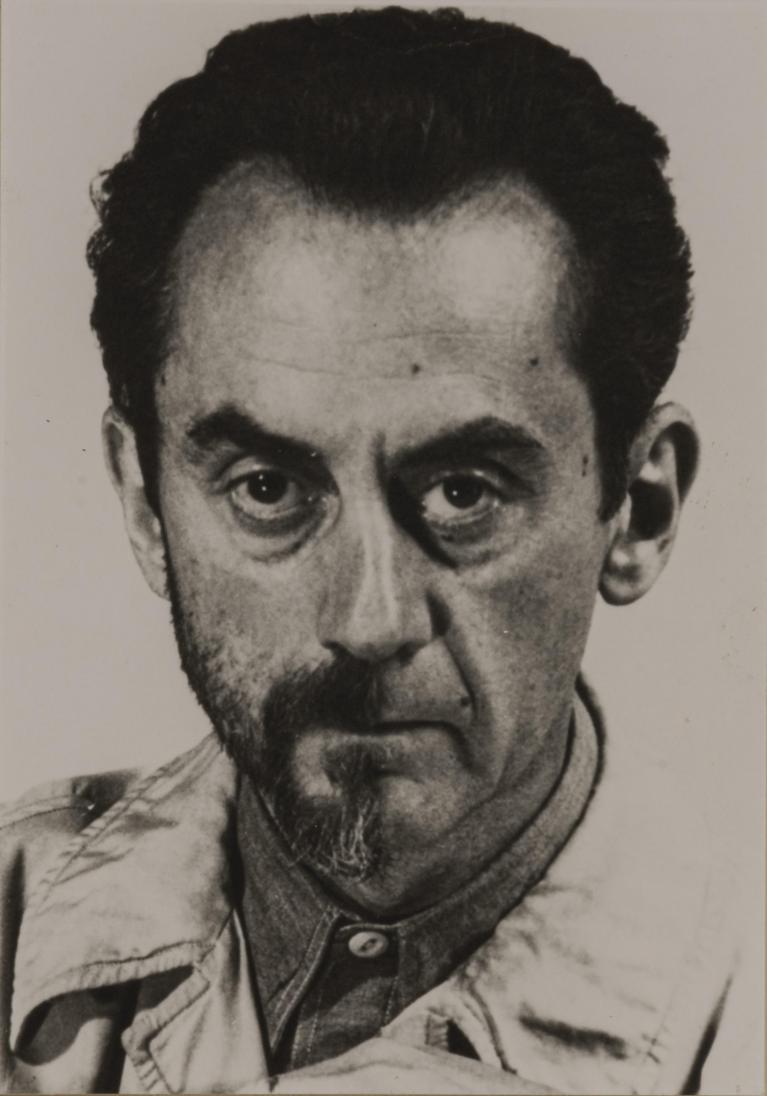

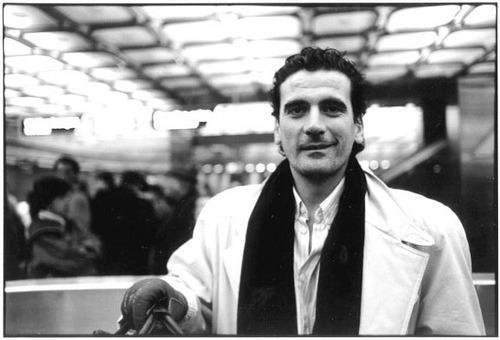

Robert Smithso a Roma.,

Difficile dire da dove mi sia venuta l’idea del “pouring”; non saprei neanche dire se si tratta di scultura, opera site-specific, land art, earthwork. Tutti nomi, tutti fallaci. Di sicuro non sarà una performance.

Qui in Italia, c’è da giurarci, non ci sarà mai una Land art: il paesaggio è troppo antropizzato, privo di quelle distese a vista d’occhio del paesaggio americano. Eppure in questa cava abbandonata potrei essere nel New Jersey, a due passi da Passaic dove sono nato. Due luoghi agli antipodi ma tangenti, entrambi paesaggi entropici, entrambi paesaggi di rovine. Che Passaic sia la nuova Città eterna?

Quelle di Passaic sono rovine all’inverso, lontane da quelle romantiche, in cui le costruzioni industriali vanno in rovina prima di essere terminate, si manifestano come rovine già in fase costruttiva. Diverse le vestigia romane, uniche nel loro genere: si presentano come tagli geologici e stratigrafici di epoche diverse, tutte leggibili in verticale.

A proposito, il prossimo anno vorrei scrivere una storia in cui fotografie di pietre e fossili si alternano a un testo sulle ere geologiche. Sarà disposto in verticale, come se ogni paragrafo costituisse una discesa negli strati della Terra.

Nelle rovine di Roma, dicevo, niente è andato distrutto, tutto si è preservato sotto lo strato successivo. Qui il tempo si mostra e si lascia leggere nella sua complessità, nella sua vertigine. Quando ero a Roma nel 1961, oltre a leggere Il Pasto nudo di William Burroughs, T.S. Eliot o Ezra Pound nel fresco delle chiese barocche, ero affascinato dalle riflessioni di Freud in Il disagio della civiltà. In quelle pagine Roma si faceva immagine della mente, l’archeologia dell’inconscio, la geologia – aggiungo io – dei processi psichici.

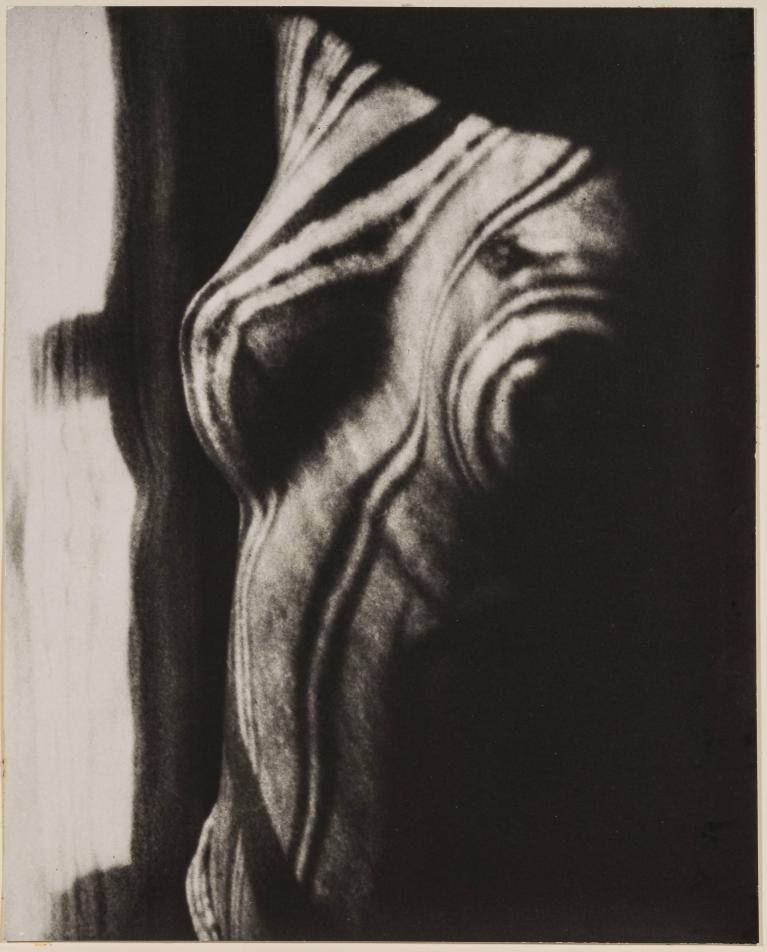

Sleeping venus, Giorgione, 1964.

Ricordo bene l’impressione che suscitò su di me la scultura di Michelangelo: quelle figure prese in un turbine di dissoluzione e corruzione, quella massa quasi informe che resiste all’elevazione verticale della salvezza. Ne ho parlato con Peter Hutchinson, uno dei pochi artisti americani ad aver colto nel manierismo un linguaggio contemporaneo, molto più contemporaneo di tante opere d’arte esposte oggi nelle gallerie.

Nelle sculture e nelle architetture di Michelangelo, io e Peter ritroviamo una sorta di manierismo astratto. L’astrazione è, prima di tutto, materia grigia, cosa mentale; la sua materialità è inorganica, lontana dall’antropomorfismo nascosto dei pittori dell’Espressionismo astratto, che si tratti di Pollock, de Kooning o Newman – “one paints with the brain, not with the hand”. Per questo con Asphalt Rundown non ho alcuna intenzione di fare un Pollock en plein air!

Per me il manierismo ha a che vedere meno col barocco che con l’astrazione, anzi per me il manierismo non è neanche un movimento storico ma una soluzione ai problemi irrisolti del modernismo, uno dei tanti. Così pensavo quando scrivevo What Really Spoils Michelangelo’s Sculpture, il mio primo articolo dedicato a un artista non contemporaneo che volevo pubblicare su “Art Magazine”.

I Prigioni di Michelangelo hanno una massa tale che sembrano in bilico, in procinto di cadere dal piedistallo come macigni da una montagna in frana. Un’idea di caduta propria alla storia della scultura, sin dal corpo senza vita di Cristo che posa sulle ginocchia della madre nelle Deposizioni. A volte immagino che, della scultura, non resti altro che il cadere, altro che il collasso, altro che un gesto di de-creazione. Asphalt Rundown sarà anche questo.

Inforco gli occhiali da sole e mi affaccio dal bordo della collina. Mi rendo conto che sono attratto da tutto ciò che va verso il basso, che va nel senso contrario dell’elevazione della scultura classica – o di Manhattan, ma questa è un’altra storia. Un’adesione incondizionata alla gravitas portata a un punto di non-ritorno, a un punto irreversibile, quello dell’entropia.

Asphalt Rundown sarà una scultura che cade; l’ultimo capitolo di una storia della scultura cominciata con le Deposizioni; il mio omaggio estremo all’arte di Michelangelo.

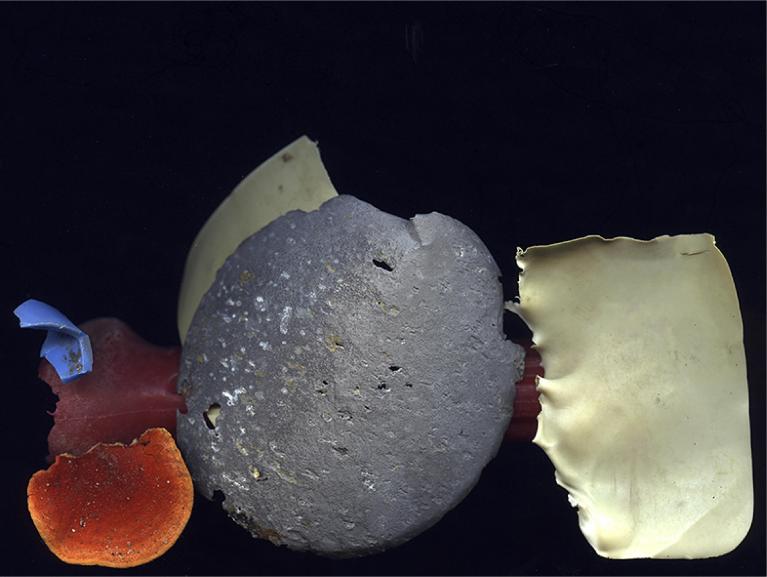

Christ series in limbo, 1961,

Ora, queste idee datano al 1966. Alcuni giorni fa, giunto a Roma, riflettevo non tanto al primo viaggio italiano quanto a quello recente in Inghilterra. A settembre infatti ero a Londra per installare Chalk-Mirror Displacement in Live in Your Head: When Attitudes Become Form. Solo Szeemann poteva tenere miracolosamente insieme arte povera, minimal art, land art, installation art, arte concettuale; per lui siamo tutti “artisti dell’attitudine”. Qui a Roma ho portato opere simili, fatte di terra vulcanica e specchi, legate al viaggio nello Yucatan.

Prima di Londra con mia moglie Nancy Holt abbiamo viaggiato nel sud dell’Inghilterra visitando, oltre a cave e miniere, siti preistorici, Stonehenge incluso, che si è per così dire sedimentato nella mia mente. Altro che reperti archeologici! La storia della scultura e il rapporto dell’uomo col paesaggio ne escono stravolti. Ne devo parlare assolutamente con Carl Andre. Ricordo che già qualcuno aveva paragonato la scultura minimalista esposta al Jewish Museum coi megaliti arcaici – sempre di Primary Structures si tratta in fondo.

Che il minimalismo abbia a che vedere più con la preistoria che col modernismo americano? Con un tempo profondo, incommensurabile, stratigrafico, lontano dalla contemporaneità cui la critica mainstream vuole assoggettarci? Asphalt Rundown preistorica?

“Time as ideology has produced many uncertain ‘art histories’ with the help of the mass-media. Art histories may be measured in time by books (years), by magazines (months), by newspapers (weeks and days), by radio and TV (days and hours). And at the gallery proper – instants!” (Smithson, Quasi-Infinities and the Waning of Space, 1966).

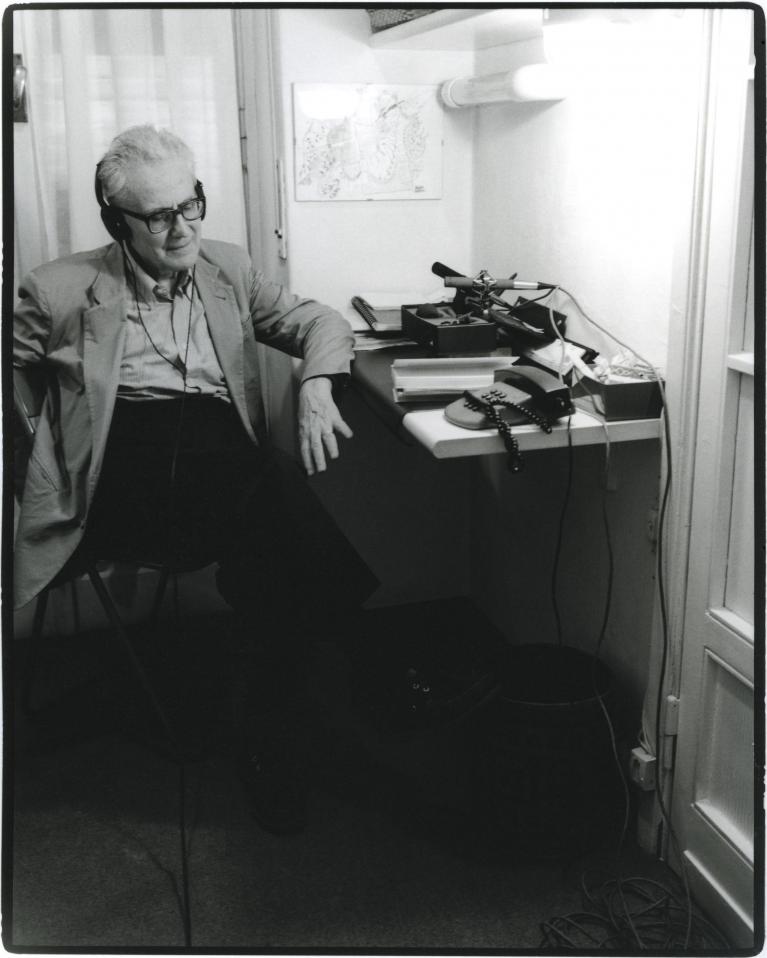

Robert Smithson, A pentre-ifan.

In quell’annus mirabilis che è stato il 1966, mentre lavoravo su Michelangelo, m’interessavo anche di geologia. Mi chiedevo come tenere assieme la massa scolpita dallo scultore e la materia terrestre studiata dai geologi. Rispetto al viaggio romano del 1961, sentivo il tempo profondo divaricarsi sotto ai miei piedi e il modernismo trasformarsi in un battito di ciglia, in uno sbadiglio della Terra, in una sgualcitura del tempo. Prima o poi anche le architetture più colossali franeranno sotto il peso del tempo – basta fare un giro al centro di Roma per rendersene conto.

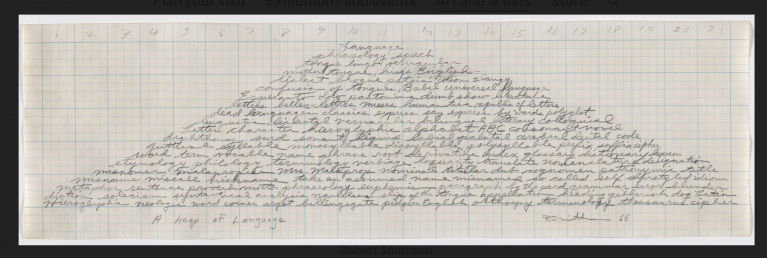

Che le parole resistano meglio all’usura del tempo? Che la parole siano dure come pietre? Che, in altri termini, vi sia un’analogia tra geologia e linguaggio, tra scultura e scrittura? Sempre più la scrittura mi appare come un affare di stratificazione, lontana dalla pagina su cui s’imprime l’inchiostro, piatta come la “flatness” decantata dalla pittura modernista. E se le parole hanno uno spessore, la pagina è come uno di quei mappamondi in rilievo, uno spazio da esplorare e cartografare.

Colui che scrive procede come un collezionista di minerali e di rocce. Mette le parole una accanto all’altra, provando combinazioni diverse con fare empirico. Scrivere un testo è come fare una scultura. In finale, la scrittura si avvicina alla scultura piuttosto che al disegno. No, la scrittura non era un ideogramma che (almeno nelle nostre lingue occidentali) ha perso la sua figuratività per cristallizzarsi nella forma fissa, fissata dalla lettera. La scrittura, al contrario, è un assemblage di parole-mattoncini con un loro peso specifico.

Così le parole, che fuoriescono come una valanga dalla nostra bocca, franano, vengono eruttate dalla cavità orale come dal cratere di un vulcano. Quando sono catapultate possono ferire come lapilli nel corso di un’eruzione. Chi lo ha detto che il linguaggio viene dal canto degli uccelli? Per me viene da sottoterra, una voce degli abissi che soffia e genera terremoti, smottamenti che hanno ripercussioni sul piano fisico quanto psicologico, di questo ne sono convinto.

Asphalt Rundown sarà una parola che frana, che si sfracella giù per la collina: una parola fatta di asfalto emessa dalla bocca del camion. Sarà un grido inarticolato, il vagito originario di una lingua che non sappiamo ancora interpretare, perché ne abbiamo perso le tracce o perché non è stata ancora inventata.

Robert Smithson, A heap of language, 1966.

“One cannot avoid muddy thinking when it comes to earth projects, or what I will call ‘abstract geology’. One’s mind and the earth are in a constant state of erosion, mental rivers wear away abstract banks, brain waves undermine cliffs of thought, ideas decompose into stones of unknowing, and conceptual crystallizations break apart into deposits of gritty reason. Vast moving faculties occur in this geological miasma, and they move in the most physical way. This movement seems motionless, yet it crushes the landscape of logic under glacial reveries. This slow flowage makes one conscious of the turbidity of thinking. Slump, debris slides, avalanches all take place within the cracking limits of the brain. The entire body is pulled into the cerebral sediment where particles and fragments make themselves known as solid consciousness. A bleached and fractured world surrounds the artist” (Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth Projects, 1968).

“Matter” e “mind”: ne discuto coi miei amici romani. Pare che, in Italia, “mind” non sia facile da tradurre: spirito, mente, coscienza, pensiero. Comunque, per dirlo in una parola, sono alla ricerca di una forma di geologia astratta, di un inconscio geologico, di una corrispondenza tra geologia e processi psichici.

Ai piedi della collina il fotografo Claudio Abate è pronto a documentare Asphalt Rundown. Realizzerà un’affiche della mostra, un’immagine in cui la frontalità e la verticalità del magma oscuro che scende predomineranno, anche a costo di scontornarla un po’. Sarà soffusa di un’aria misteriosa se non minacciosa, come in un film noir: il protagonista aziona la leva del rimorchio del camion e poi scappa, lasciando la portiera aperta, trasformando questo squallido paesaggio nella scena di un delitto senza corpo, in un luogo disertato più che deserto.

Robert Smithson, Asphalt rundown, 1969, courtesy Archivio lattico, Fabio Sargentini.

L’affiche, così mi ha promesso Sargentini, sarà pronta prima che parta. La metterò sulla parete del mio appartamento newyorkese e la farò vedere di sicuro a Richard Serra e Walter de Maria.

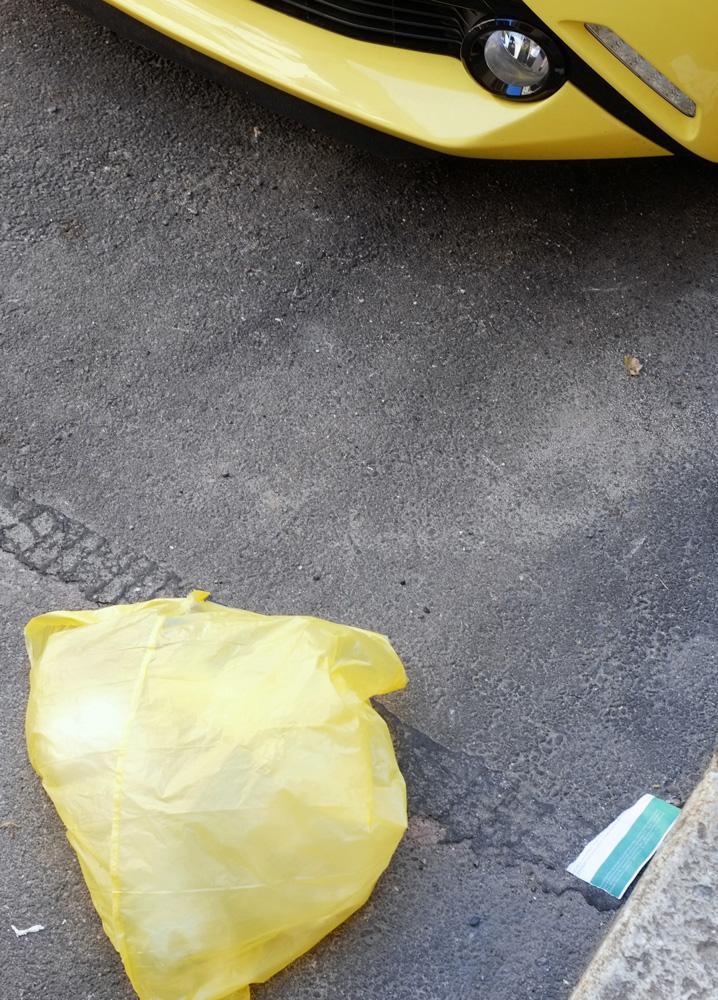

Sarà simile all’affiche di un film di science-fiction, uno di quelli girati in Italia che mi hanno colpito, come La Decima vittima (1965) di Elio Petri. Un film pop di quelli che se ne vedono pochi in giro; difficile pensare che sia stato realizzato a Roma, dove la fantascienza è tenuta in così scarsa considerazione. Pare che in Italia sia stato molto criticato, bah! Io e Dan Graham ne siamo rimasti entusiasti e ne ho pure scritto in Entropy and the New Monuments (1966) riguardo alle sculture di Sol LeWitt.

Senza dimenticare Mario Bava: il design interno e l’arredamento delle navicelle spaziali in Terrore nello spazio (1965) ricorda tante mostre minimaliste cui ho partecipato. Per non citare quei film di serie B a piccolo budget in cui più palese è l’artificialità dell’ambientazione. Qui, come dicevo a Lawrence Alloway, “le convenzioni crollano mentre si guarda l’attore titubante nel suo costume extraterrestre sul minuscolo plateau coperto di nebbia”.

Dicevo che a Roma ho frequentato poco la scena artistica contemporanea; ma col cinema science-fiction ho sentito subito un’affinità. La SF funziona bene in una città dove il passato ha lasciato una quantità così impressionante di rovine. Anziché relegarla a quel momento passato – come un cristallo di tempo –, le rovine la proiettano all’altra sponda del tempo, nella dimensione altrettanto incommensurabile del futuro.

Roma invasa dagli ultracorpi, da una presenza aliena quale Asphalt Rundown.

Mario Bava, Terrore nello spazio, 1965.

Mario Bava, Terrore nello spazio, 1965.

Ecco, ci siamo quasi, il cassone del camion è pieno d’asfalto bollente che, una volta tirata la leva del camion, scivolerà attraverso il portellone riversandosi giù per la collina. A quel punto non si potrà più tornare indietro. La leva del camion è il mio bottone rosso. È l’immagine dell’entropia che si può redimere solo filmandola e proiettandola al contrario.

Ora, se devo essere sincero, la mia idea originaria era un’altra. Avete presente Viaggio in Italia di Roberto Rossellini? Quella scena in cui il film diventa astratto, quando Ingrid Bergman visita la Solfatara e, d’un colpo, viene inghiottita dal fumo. Lo schermo si fa bianco come la calce. Il film diventa astratto per pochi minuti. Solo le voci che provengono da questa coltre indicano che là dentro c’è ancora l’attrice e la guida locale.

Asphalt Rundown me l’ero immaginato lì, alla Solfatara, in mezzo al fervido fango, in mezzo ai miasmi, non lontano dalla città morta di Pompei. Quando ad aprile scorso Sargentini è venuto a New York, gli avevo accennato di Ercolano, l’antica città romana ai piedi del vulcano, e di Ansedonia vicino le fonti d’acqua termale e solforosa. “Qui a Roma avevo in mente un luogo particolare da cercare. Avevo un’idea generale di ciò che cercavo, qualcosa di equivalente alla mia immagine mentale. Ma il risultato poi dipendeva dal luogo concreto” (Smithson, Tempo concreto, dicembre 1969).

Ad ogni modo i paraggi di Roma vanno bene. Anche ai margini della Città eterna c’è porosità e c’è entropia, una messa in scacco del tempo cronologico, della teologia della Storia che si esercita a distinguere passato-presente-futuro.

Chissà cosa ne penseranno i miei amici di Asphalt Rundown. Per Nancy è un modo di rendere visibile l’entropia, per Carl Andre un “angolo dell’inferno”. Quando mi chiedono il senso di quest’intervento io taglio corto: “You see, it’s ultimately what’s done after the truck pulls away”. E quando il camion si allontana quello che resta non è altro che il collasso, un’immagine in negativo.

Asphalt Rundown sarà un’immagine della sedimentazione della mente o un mindscape. Sarà un tentativo di mimare i processi geologici. Ma anche d’ibridare un tempo precedente la presenza dell’uomo sulla Terra e un futuro post-umano, geologia e science-fiction – un’attrazione reciproca tanto più forte quanto più la loro unione è, in finale, impossibile.

A proposito, non è paradossale pensare a un tempo della pre-istoria, cioè a un tempo prima del tempo? Non è la spia della nostra difficoltà a relazionarci col tempo profondo? Cosa ne è del tempo se non c’è storia, o cosa ne è del tempo se non c’è l’uomo? (ma le due chiedono la stessa cosa?).

Asphalt Rundown mi permetterà di veder meglio, forse di esorcizzare, la preoccupazione per la temporalità che mi ossessiona. Il momento è giunto, comincio a tirare la leva del camion – “Let Asphalt Flow!”

Nota

Il titolo – “Let Asphalt Flow” – riprende un appunto di mano di Robert Smithson datato 5 ottobre 1969 su Asphalt Rundown. Il testo s’ispira liberamente, oltre che agli scritti dell’artista, a diversi studiosi di Smithson: Larisa Dryansky, Sébastien Marot, Valérie Mavridorakis, Alexander Nagel, Jennifer L. Roberts, Maria Stavrinaki, Gilles Tiberghien, Philip Ursprung.